朽木で、ずっと残していきたいものってなんだろう 市場地区での取り組みまとめ

報告!朽木でずっと残していきたいものってなんだろう 第2回ここが変わったと思える風景や暮らしの写真を持ち寄り話しましょう

2017年07月07日

たかしま市民協働交流センターの坂下です。

朽木住民福祉協議会と連携し、「朽木のみんなと円卓会議」を運営しています。

「安心していつまでも朽木で暮せる」地域のために、地域の人々は何ができるのか、どんな将来の朽木地域を描くのか、子どもも大人もともに考え、話し合う場づくりをしています。

平成27年度からの経過は「朽木のみんなと円卓会議」の取り組みをご覧ください。

朽木の針畑地域で平成28年10月から3回、さまざまな世代の人が朽木の昔を知り、今の朽木を確認し、これからの朽木について考える機会を、昔の写真や最近の写真など、写真を入り口にして取り組みました。

11月19日(土)に中牧休憩所で実施した、第2回「針畑地域でここが変わったなと思える風景や暮らしの写真を持ち寄り、お話しましょう」の報告を、総合地球環境学研究所(地球研)の熊澤さんからしていただきます。

開催案内はこちらをご覧ください。

京都は北区の上賀茂にある総合地球環境学研究所(地球研)の熊澤です。

平成28年10月から翌年2月にかけて針畑地域で実施した、古写真を使った3回のワークショップについてご報告します。

朽木で、ずっと残していきたい風景や行事や人のつながりなどについて、楽しみながら考える場を持ちたいと、古写真(昔の写真)を使ったワークショップ「朽木で、ずっと残していきたいものってなんだろう」を実施しました。この場が、過去の朽木について理解を深めながら、現在、そして未来について考えるきっかけとなること、また、古写真をとおして世代間のつながりづくりになることを目標として企画しました。

平成28年7月から9月に、市場集会所で実施した古写真を使ったワークショップは、朽木市場地区に近い地域の古写真を用いて、30代から70代の方々のべ46名が朽木に残していきたいものやことについて話をしました。

報告は下記のリンクからご覧ください。

「朽木でずっと残していきたいものってなんだろう 世代をつなぐ朽木の今昔写真」

第1回「昔の写真を見て語ろう

第2回「今の写真を撮って、昔の写真と比べてみよう」

第3回「私が未来に残したい風景やもの、ことの写真」

をご覧ください。

10月29日に実施しました、第1回「昔の写真を見ながら、お話しましょう」の報告で、ワークショップ3回の構成や準備について掲載していますのでご覧ください。

さて、第2回のワークショップについて報告します。

今回も案内人は、地球研の気候適応史プロジェクトの研究員(現在は上級研究員)で歴史学が専門の 鎌谷かおるさんです。

第2回は、「『針畑の変化』を考える」を目的に、朽木中牧にある中牧休憩所で、地域の方など17名とお話しました。

今回は、現在の風景などの写真と昔の写真を比べて、何が、どんなふうに変わってきたのかを考えました。昔の写真から見た第1回とは逆の順序で進めました。

能家地区の現在と昔の写真を比べました。

「田んぼようけやってた(たくさん作っていた)」と歓声が上がりました。「農道をつけるために橋をこしらえた」との補足情報も出てきました。

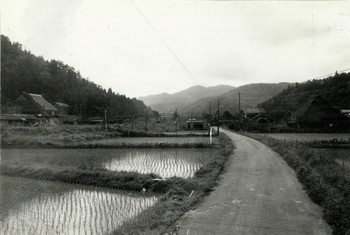

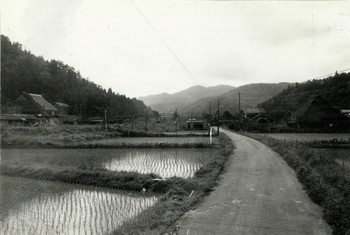

能家地区の現在の風景

能家地区の昔の風景

生杉地区では、現在の杉林が、田んぼだった頃の写真を見ました。第1回でも見た写真でしたが、今回も「へ~!」との声。風景の変化に思わず声が上がりました。昔の風景は「7月くらい」と撮影時期の特定までしてくださいました。

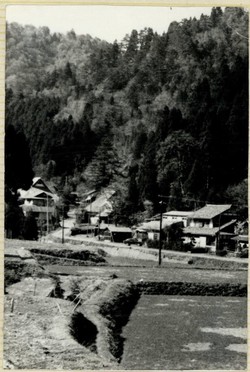

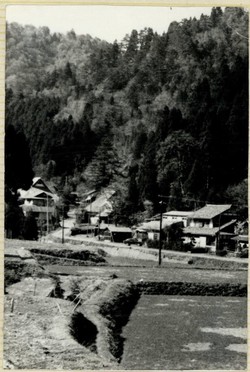

生杉地区の現在の風景

生杉地区の昔の風景

小川地区を流れる針畑川の写真では(写真3、写真4)、昔と比べて水量が減ったことに気づいていただければとご紹介したのですが、昔の写真が撮られた季節が分からないと比べようがないとのこと。「雑木の葉っぱがないもんね。12月頃かな」、「春先かもしれん。まだ雪が残っている」と、みなさんの視点で推測していただきました。

小川地区を流れる現在の針畑川の風景

小川地区を流れる昔の針畑川の風景

風景にとどまらず行事の様子についても比べてみました。少し昔の朽木西小学校での夏祭りの六斎念仏の写真をお見せしたところ、「やぐらは能家から持ってきた」と教えてくださいました。

参加者の方々からも写真をご提供いただき、炭焼きをしていた頃の写真とその現在の場所の写真、昔は泳いでいた川の現在の写真などをご紹介いただきました。

みんなで昔と現在の写真を見比べた後は、その写真を模造紙に貼り付けて、いつ、何が変わったのか? どういうふうにして変わったのか?といった、写真だけではわからない情報を写真の周りに書き込んでいただきました。

「田んぼに杉が植えられるようになり、見通しが悪くなった」「河川改修が行われて、水田が出来なくなったところができた」「この頃、外へ働きに行く人が増えた」などの書き込みに加え、○○さんのお家など個人のお名前もたくさん書いてくださいました。ワークに使った模造紙は、個人名がとても多くなったので掲載は控えますが、昔はたくさんの人が住んでおられた様子が語り合われました。最大の変化はそこにあるということでしょうか。

最後は、参加された方々に、どんなことに変化を感じたか、感想も含めて話していただきました。

「青年団の女子の人数が少なくなって、早う出なあかん(と思った)」(男性の感想)、

「今回、昭和40年代から60年代の写真が無いのは、みなさん出て行ってしまって、いなくなったからかもしれない。その頃にここに入ってきたのが私たち。そういえば、その頃の写真持ってるわ」といった人の転出入にかかわる変化に関することもありました。

「小浜に抜ける林道の開通に伴って、古道の何ヵ所かが崩されてしまったことが、30年間ここに生きてきた1番悲しい変化」、

「昭和30年代の河川改修で川の全貌が変わったのが大きな光景の変化だと思う。堤防にはシナの木があった。シナの木の名を取って田んぼの名前をつけたり、漆のある所は『漆田』と言ったり、石垣を積んである所の田んぼにも名前がついていたり、色々な呼び名の田んぼがあった」といった公共事業に伴う景観の変化が挙げられました。

参加者のお一人の「針畑はものすごく広かった」という一言がとても印象的でした。もしかしたら、広さの感覚は、田んぼが広がり、杉が大きくなかったからというだけでは説明がつかないのかもしれません。

第3回の「『残していきたいもの』を語らう」では、その答えに少しでも近づけたらと思いました。

なお今回は、平良地区の写真をお見せすることができませんでした。せっかく平良からもご参加いただけたので、次回以降は、こういった点に配慮しつつ企画を進めていきたいと思いました。

主要参考文献

[1] 朽木村史編さん委員会『朽木村史 通史編』, 高島市, 294pp.,2010

[2] 朽木村史編さん委員会『朽木村史 資料編』, 高島市, 264pp.,2010

朽木住民福祉協議会と連携し、「朽木のみんなと円卓会議」を運営しています。

「安心していつまでも朽木で暮せる」地域のために、地域の人々は何ができるのか、どんな将来の朽木地域を描くのか、子どもも大人もともに考え、話し合う場づくりをしています。

平成27年度からの経過は「朽木のみんなと円卓会議」の取り組みをご覧ください。

朽木の針畑地域で平成28年10月から3回、さまざまな世代の人が朽木の昔を知り、今の朽木を確認し、これからの朽木について考える機会を、昔の写真や最近の写真など、写真を入り口にして取り組みました。

11月19日(土)に中牧休憩所で実施した、第2回「針畑地域でここが変わったなと思える風景や暮らしの写真を持ち寄り、お話しましょう」の報告を、総合地球環境学研究所(地球研)の熊澤さんからしていただきます。

朽木でずっと残していきたいものってなんだろう

第2回「針畑地域でここが変わったなと思える風景や暮らしの

写真を持ち寄り、お話しましょう」

第2回「針畑地域でここが変わったなと思える風景や暮らしの

写真を持ち寄り、お話しましょう」

開催案内はこちらをご覧ください。

京都は北区の上賀茂にある総合地球環境学研究所(地球研)の熊澤です。

平成28年10月から翌年2月にかけて針畑地域で実施した、古写真を使った3回のワークショップについてご報告します。

朽木で、ずっと残していきたい風景や行事や人のつながりなどについて、楽しみながら考える場を持ちたいと、古写真(昔の写真)を使ったワークショップ「朽木で、ずっと残していきたいものってなんだろう」を実施しました。この場が、過去の朽木について理解を深めながら、現在、そして未来について考えるきっかけとなること、また、古写真をとおして世代間のつながりづくりになることを目標として企画しました。

平成28年7月から9月に、市場集会所で実施した古写真を使ったワークショップは、朽木市場地区に近い地域の古写真を用いて、30代から70代の方々のべ46名が朽木に残していきたいものやことについて話をしました。

報告は下記のリンクからご覧ください。

「朽木でずっと残していきたいものってなんだろう 世代をつなぐ朽木の今昔写真」

第1回「昔の写真を見て語ろう

第2回「今の写真を撮って、昔の写真と比べてみよう」

第3回「私が未来に残したい風景やもの、ことの写真」

をご覧ください。

10月29日に実施しました、第1回「昔の写真を見ながら、お話しましょう」の報告で、ワークショップ3回の構成や準備について掲載していますのでご覧ください。

さて、第2回のワークショップについて報告します。

今回も案内人は、地球研の気候適応史プロジェクトの研究員(現在は上級研究員)で歴史学が専門の 鎌谷かおるさんです。

第2回は、「『針畑の変化』を考える」を目的に、朽木中牧にある中牧休憩所で、地域の方など17名とお話しました。

今回は、現在の風景などの写真と昔の写真を比べて、何が、どんなふうに変わってきたのかを考えました。昔の写真から見た第1回とは逆の順序で進めました。

能家地区の現在と昔の写真を比べました。

「田んぼようけやってた(たくさん作っていた)」と歓声が上がりました。「農道をつけるために橋をこしらえた」との補足情報も出てきました。

能家地区の現在の風景

能家地区の昔の風景

生杉地区では、現在の杉林が、田んぼだった頃の写真を見ました。第1回でも見た写真でしたが、今回も「へ~!」との声。風景の変化に思わず声が上がりました。昔の風景は「7月くらい」と撮影時期の特定までしてくださいました。

生杉地区の現在の風景

生杉地区の昔の風景

小川地区を流れる針畑川の写真では(写真3、写真4)、昔と比べて水量が減ったことに気づいていただければとご紹介したのですが、昔の写真が撮られた季節が分からないと比べようがないとのこと。「雑木の葉っぱがないもんね。12月頃かな」、「春先かもしれん。まだ雪が残っている」と、みなさんの視点で推測していただきました。

小川地区を流れる現在の針畑川の風景

小川地区を流れる昔の針畑川の風景

風景にとどまらず行事の様子についても比べてみました。少し昔の朽木西小学校での夏祭りの六斎念仏の写真をお見せしたところ、「やぐらは能家から持ってきた」と教えてくださいました。

参加者の方々からも写真をご提供いただき、炭焼きをしていた頃の写真とその現在の場所の写真、昔は泳いでいた川の現在の写真などをご紹介いただきました。

みんなで昔と現在の写真を見比べた後は、その写真を模造紙に貼り付けて、いつ、何が変わったのか? どういうふうにして変わったのか?といった、写真だけではわからない情報を写真の周りに書き込んでいただきました。

「田んぼに杉が植えられるようになり、見通しが悪くなった」「河川改修が行われて、水田が出来なくなったところができた」「この頃、外へ働きに行く人が増えた」などの書き込みに加え、○○さんのお家など個人のお名前もたくさん書いてくださいました。ワークに使った模造紙は、個人名がとても多くなったので掲載は控えますが、昔はたくさんの人が住んでおられた様子が語り合われました。最大の変化はそこにあるということでしょうか。

最後は、参加された方々に、どんなことに変化を感じたか、感想も含めて話していただきました。

「青年団の女子の人数が少なくなって、早う出なあかん(と思った)」(男性の感想)、

「今回、昭和40年代から60年代の写真が無いのは、みなさん出て行ってしまって、いなくなったからかもしれない。その頃にここに入ってきたのが私たち。そういえば、その頃の写真持ってるわ」といった人の転出入にかかわる変化に関することもありました。

「小浜に抜ける林道の開通に伴って、古道の何ヵ所かが崩されてしまったことが、30年間ここに生きてきた1番悲しい変化」、

「昭和30年代の河川改修で川の全貌が変わったのが大きな光景の変化だと思う。堤防にはシナの木があった。シナの木の名を取って田んぼの名前をつけたり、漆のある所は『漆田』と言ったり、石垣を積んである所の田んぼにも名前がついていたり、色々な呼び名の田んぼがあった」といった公共事業に伴う景観の変化が挙げられました。

参加者のお一人の「針畑はものすごく広かった」という一言がとても印象的でした。もしかしたら、広さの感覚は、田んぼが広がり、杉が大きくなかったからというだけでは説明がつかないのかもしれません。

第3回の「『残していきたいもの』を語らう」では、その答えに少しでも近づけたらと思いました。

なお今回は、平良地区の写真をお見せすることができませんでした。せっかく平良からもご参加いただけたので、次回以降は、こういった点に配慮しつつ企画を進めていきたいと思いました。

主要参考文献

[1] 朽木村史編さん委員会『朽木村史 通史編』, 高島市, 294pp.,2010

[2] 朽木村史編さん委員会『朽木村史 資料編』, 高島市, 264pp.,2010

タグ :朽木のみんなと円卓会議

Posted by たかしま市民協働交流センター at

16:41

│たかしま・未来・円卓会議報告

報告!朽木でずっと残していきたいものってなんだろう 第1回「昔の写真を見ながらお話しましょう」

2017年07月07日

たかしま市民協働交流センターの坂下です。

朽木住民福祉協議会と連携し、「朽木のみんなと円卓会議」を運営しています。

「安心していつまでも朽木で暮せる」地域のために、地域の人々は何ができるのか、どんな将来の朽木地域を描くのか、子どもも大人もともに考え、話し合う場づくりをしています。

平成27年度からの経過は「朽木のみんなと円卓会議」の取り組みをご覧ください。

朽木の針畑地域で平成28年10月から3回、さまざまな世代の人が朽木の昔を知り、今の朽木を確認し、これからの朽木について考える機会を、昔の写真や最近の写真など、写真を入り口にして取り組みました。

10月29日(日)に朽木西小学校草の根文化祭で開催しました第1回「むかしの写真を見ながら、お話しましょう」の報告を、総合地球環境学研究所(地球研)の熊澤さんからしていただきます。

開催案内はこちらをご覧ください。

京都は北区の上賀茂にある総合地球環境学研究所(地球研)の熊澤です。

遅くなりましたが、平成28年10月から翌年2月にかけて針畑地域で実施した、古写真を使った3回のワークショップについてご報告します。

朽木で、ずっと残していきたい風景や行事や人のつながりなどについて、楽しみながら考える場を持ちたいと、古写真(昔の写真)を使ったワークショップ「朽木で、ずっと残していきたいものってなんだろう」を実施しました。この場が、過去の朽木について理解を深めながら、現在、そして未来について考えるきっかけとなること、また、古写真をとおして世代間のつながりづくりになることを目標として企画しました。

平成28年7月から9月に、市場集会所で実施した古写真を使ったワークショップは、朽木市場地区に近い地域の古写真を用いて、30代から70代の方々のべ46名が朽木に残していきたいものやことについて話をしました。

報告は下記のリンクからご覧ください。

「朽木でずっと残していきたいものってなんだろう 世代をつなぐ朽木の今昔写真」

第1回「昔の写真を見て語ろう

第2回「今の写真を撮って、昔の写真と比べてみよう」

第3回「私が未来に残したい風景やもの、ことの写真」

をご覧ください。

10月から、針畑地域へ会場を移し、針畑地域の写真を用いて下記のテーマを設定し実施しました。

第1回「過去を知る」

針畑地域の昔の風景、人々の暮らしや仕事の様子などの写真を見ながら、思い出や昔の暮らしについて語り合う。

第2回:「『針畑の変化』を考える」

針畑地域でここが変わったなと思える風景や暮らしの写真を持ち寄り、話し合う。

第3回:「『残していきたいもの』を語らう」

子どもたち、孫たち、もっと未来の人たちに、残したい風景や暮らしなど、残したいことやものについて語り合う。

案内人は、地球研の気候適応史プロジェクトの研究員(現在は上級研究員)鎌谷かおるさんです。

鎌谷さんは、歴史学の研究者で、滋賀県高島市マキノ町知内をフィールドに、古文書や民俗資料を用いた歴史研究をしています。

3回のワークショップで用いた古写真は、次の三種類です。

・『朽木村史』(旧朽木村時代の平成16年度から編纂事業が始まり、高島市への合併後の平成22年に発行)の編纂の過程で収集された 写真のうち、提供者から使用の許可が得られた写真。

・ワークショップの準備のために、現地調査を進める中で、お借りして使用を認めていただいた写真。

・ワークショップの場で参加者から提供いただいた写真。

このワークショップを進めるためには、企画者が古写真の撮影された時期の朽木の暮らしなどについて説明できることが必要です。そこで、針畑地域の過去の生業・生活の状況について14名の方に聞き取り調査を行い、必要な資料収集を行いました。調査にご協力くださったみなさまには、この場を借りて御礼申し上げます。

なお、古写真を使ったワークショップの実施にあたり、6月に運営に関る者や地域の方と一緒に予行演習として体験会を実施しました。その様子についてはこちらをご覧ください。

さて、第1回のワークショップについて報告します。

第1回目は、「過去を知る」を目的に、朽木西小学校の「草の根文化祭」で、約60名の方と古写真を見ながらお話をすることができました。

朽木西小学校の子どもたちと先生が作った美味しいおでんや災害時に役立つ炊飯袋で炊いたご飯を食べて一息ついた午後、ワークショップを始めました。

文化祭の中の企画とあって、体育館はお客さんでいっぱいでした。

事前にたくさんの写真をお借りすることができたこともあり、できるだけ多くの写真を見ていただきながら、針畑の過去を味わっていただく時間としました。

前半は、「日々のしごと」「針畑の山々としごと」「自然災害と向き合う」「まつりのにぎわい」「学びの場」「青年団・青年会」といったトピックでスクリーンの写真を見ていただきました。

「日々のしごと」では、農作業姿の女性たちの写真に、「小入谷で杉植えをしているところだ」と声があがりました。若い頃の自分の写真に気づき「あっ、私!」との声に拍手と笑い声。休憩時間に入っても「青年団・青年会」の写真の人物を指差しては、あれは誰、これは誰と、何人もの方が語り合っておられました。

後半は、「変化したもの」と題して、古写真と現在の写真とを比較しながら、何が変化したのかを見ていきました。

古写真を見ていると、道の変化に意識が向きやすいものです。針畑地域では、今は自家用車やバスで買い物などに市場地区まで行きますが、昔は峠を越えて徒歩で行っていたので、そもそもルートが違います。紹介した写真は、弓坂峠を越えて能家から雲洞谷に行き、大彦峠を越えて岩瀬から市場に至るルートの現在の様子を事前に撮影したものでした(写真2)。参加者のうち何人かの方は、かつてこの道を通って買い物などに市場に行かれていたそうです。

一人の男性は、「中学校3年のとき、寄宿舎では一人お米を一週間に二升食べるということで、自分のお米を背負って行った。途中で昼寝をしたら寝すぎてしまい、気付いたら夕暮れ前で、寄宿舎の炊事のおばさんに『あんたらどうしてたん』と怒られた」。

また、「市場地区に行くと、朝早くに出て夕方に帰ってくることになるので、正月前の時分には、雲洞谷のお宮さんの横の家に灯りを預け、市場で買い物して、帰りは灯りをつけて帰ってきた」といったエピソードを聞かせてくれました。

写真は、現在の大彦峠の雲洞谷側の入口です。今は、通る人も少なく、うっそうとした道になっています。

在所ごとに風景の変化を見ていく中で、最も驚きの声が上がったのは、生杉のある地点を写した写真でした。

昔の生杉の風景です。

現在の生杉の風景です。田んぼに杉が植えられ、全く違う景色になっていますね。

能家地区を写したと思われる一枚の写真では、真ん中に写っている家を「あなたの家ではないか」と声が上がり、言われたご本人は「いやいや、違うよ」とのこと。ワイワイと盛り上がりましたが、真相はわからぬまま終了となりました。

盛り上がった能家地区の写真です。

参加者の感想は、

「今とぜんぜん違う写真もあって、びっくりしました」

「昔の写真を見るのが楽しかった。誰が誰なのか知りたかった」という率直なものから、

「昔は、今とぜんぜん違うなぁと思いました。田んぼが多くて、(稲を)刈るのがたいへんだっただろうなぁと思いました」という昔の状況に思いを馳せたもの、

「今昔の写真を比べ、これから進むべき方向、目標をしっかり持ちたい。写真から学ぶ事柄が沢山ある」と、今後取り組むべき方向を指し示してくださったものまでありました。

第2回、第3回に向けては、「井戸端会議みたいに話せると話しやすい」といったご意見もいただきました。

第1回は文化祭の中での実施ということで、たくさんの方がご参加されました。子どもから高齢の方まで幅広くおられたこともあり、写真を介して語り合うというよりは、限られた時間の中で、できるだけ多くの古写真を見ていただき、針畑の「過去を知る」きっかけとなる機会とさせていただきました。第2回からは少し会場を小さくし、参加者がより対話しやすい雰囲気で実施しました。

主要参考文献

[1] 朽木村史編さん委員会『朽木村史 通史編』, 高島市, 294pp.,2010

[2] 朽木村史編さん委員会『朽木村史 資料編』, 高島市, 264pp.,2010

朽木住民福祉協議会と連携し、「朽木のみんなと円卓会議」を運営しています。

「安心していつまでも朽木で暮せる」地域のために、地域の人々は何ができるのか、どんな将来の朽木地域を描くのか、子どもも大人もともに考え、話し合う場づくりをしています。

平成27年度からの経過は「朽木のみんなと円卓会議」の取り組みをご覧ください。

朽木の針畑地域で平成28年10月から3回、さまざまな世代の人が朽木の昔を知り、今の朽木を確認し、これからの朽木について考える機会を、昔の写真や最近の写真など、写真を入り口にして取り組みました。

10月29日(日)に朽木西小学校草の根文化祭で開催しました第1回「むかしの写真を見ながら、お話しましょう」の報告を、総合地球環境学研究所(地球研)の熊澤さんからしていただきます。

朽木でずっと残していきたいものってなんだろう

第1回「昔の写真を見ながらお話しましょう」

第1回「昔の写真を見ながらお話しましょう」

開催案内はこちらをご覧ください。

京都は北区の上賀茂にある総合地球環境学研究所(地球研)の熊澤です。

遅くなりましたが、平成28年10月から翌年2月にかけて針畑地域で実施した、古写真を使った3回のワークショップについてご報告します。

朽木で、ずっと残していきたい風景や行事や人のつながりなどについて、楽しみながら考える場を持ちたいと、古写真(昔の写真)を使ったワークショップ「朽木で、ずっと残していきたいものってなんだろう」を実施しました。この場が、過去の朽木について理解を深めながら、現在、そして未来について考えるきっかけとなること、また、古写真をとおして世代間のつながりづくりになることを目標として企画しました。

平成28年7月から9月に、市場集会所で実施した古写真を使ったワークショップは、朽木市場地区に近い地域の古写真を用いて、30代から70代の方々のべ46名が朽木に残していきたいものやことについて話をしました。

報告は下記のリンクからご覧ください。

「朽木でずっと残していきたいものってなんだろう 世代をつなぐ朽木の今昔写真」

第1回「昔の写真を見て語ろう

第2回「今の写真を撮って、昔の写真と比べてみよう」

第3回「私が未来に残したい風景やもの、ことの写真」

をご覧ください。

10月から、針畑地域へ会場を移し、針畑地域の写真を用いて下記のテーマを設定し実施しました。

第1回「過去を知る」

針畑地域の昔の風景、人々の暮らしや仕事の様子などの写真を見ながら、思い出や昔の暮らしについて語り合う。

第2回:「『針畑の変化』を考える」

針畑地域でここが変わったなと思える風景や暮らしの写真を持ち寄り、話し合う。

第3回:「『残していきたいもの』を語らう」

子どもたち、孫たち、もっと未来の人たちに、残したい風景や暮らしなど、残したいことやものについて語り合う。

案内人は、地球研の気候適応史プロジェクトの研究員(現在は上級研究員)鎌谷かおるさんです。

鎌谷さんは、歴史学の研究者で、滋賀県高島市マキノ町知内をフィールドに、古文書や民俗資料を用いた歴史研究をしています。

3回のワークショップで用いた古写真は、次の三種類です。

・『朽木村史』(旧朽木村時代の平成16年度から編纂事業が始まり、高島市への合併後の平成22年に発行)の編纂の過程で収集された 写真のうち、提供者から使用の許可が得られた写真。

・ワークショップの準備のために、現地調査を進める中で、お借りして使用を認めていただいた写真。

・ワークショップの場で参加者から提供いただいた写真。

このワークショップを進めるためには、企画者が古写真の撮影された時期の朽木の暮らしなどについて説明できることが必要です。そこで、針畑地域の過去の生業・生活の状況について14名の方に聞き取り調査を行い、必要な資料収集を行いました。調査にご協力くださったみなさまには、この場を借りて御礼申し上げます。

なお、古写真を使ったワークショップの実施にあたり、6月に運営に関る者や地域の方と一緒に予行演習として体験会を実施しました。その様子についてはこちらをご覧ください。

さて、第1回のワークショップについて報告します。

第1回目は、「過去を知る」を目的に、朽木西小学校の「草の根文化祭」で、約60名の方と古写真を見ながらお話をすることができました。

朽木西小学校の子どもたちと先生が作った美味しいおでんや災害時に役立つ炊飯袋で炊いたご飯を食べて一息ついた午後、ワークショップを始めました。

文化祭の中の企画とあって、体育館はお客さんでいっぱいでした。

事前にたくさんの写真をお借りすることができたこともあり、できるだけ多くの写真を見ていただきながら、針畑の過去を味わっていただく時間としました。

前半は、「日々のしごと」「針畑の山々としごと」「自然災害と向き合う」「まつりのにぎわい」「学びの場」「青年団・青年会」といったトピックでスクリーンの写真を見ていただきました。

「日々のしごと」では、農作業姿の女性たちの写真に、「小入谷で杉植えをしているところだ」と声があがりました。若い頃の自分の写真に気づき「あっ、私!」との声に拍手と笑い声。休憩時間に入っても「青年団・青年会」の写真の人物を指差しては、あれは誰、これは誰と、何人もの方が語り合っておられました。

後半は、「変化したもの」と題して、古写真と現在の写真とを比較しながら、何が変化したのかを見ていきました。

古写真を見ていると、道の変化に意識が向きやすいものです。針畑地域では、今は自家用車やバスで買い物などに市場地区まで行きますが、昔は峠を越えて徒歩で行っていたので、そもそもルートが違います。紹介した写真は、弓坂峠を越えて能家から雲洞谷に行き、大彦峠を越えて岩瀬から市場に至るルートの現在の様子を事前に撮影したものでした(写真2)。参加者のうち何人かの方は、かつてこの道を通って買い物などに市場に行かれていたそうです。

一人の男性は、「中学校3年のとき、寄宿舎では一人お米を一週間に二升食べるということで、自分のお米を背負って行った。途中で昼寝をしたら寝すぎてしまい、気付いたら夕暮れ前で、寄宿舎の炊事のおばさんに『あんたらどうしてたん』と怒られた」。

また、「市場地区に行くと、朝早くに出て夕方に帰ってくることになるので、正月前の時分には、雲洞谷のお宮さんの横の家に灯りを預け、市場で買い物して、帰りは灯りをつけて帰ってきた」といったエピソードを聞かせてくれました。

写真は、現在の大彦峠の雲洞谷側の入口です。今は、通る人も少なく、うっそうとした道になっています。

在所ごとに風景の変化を見ていく中で、最も驚きの声が上がったのは、生杉のある地点を写した写真でした。

昔の生杉の風景です。

現在の生杉の風景です。田んぼに杉が植えられ、全く違う景色になっていますね。

能家地区を写したと思われる一枚の写真では、真ん中に写っている家を「あなたの家ではないか」と声が上がり、言われたご本人は「いやいや、違うよ」とのこと。ワイワイと盛り上がりましたが、真相はわからぬまま終了となりました。

盛り上がった能家地区の写真です。

参加者の感想は、

「今とぜんぜん違う写真もあって、びっくりしました」

「昔の写真を見るのが楽しかった。誰が誰なのか知りたかった」という率直なものから、

「昔は、今とぜんぜん違うなぁと思いました。田んぼが多くて、(稲を)刈るのがたいへんだっただろうなぁと思いました」という昔の状況に思いを馳せたもの、

「今昔の写真を比べ、これから進むべき方向、目標をしっかり持ちたい。写真から学ぶ事柄が沢山ある」と、今後取り組むべき方向を指し示してくださったものまでありました。

第2回、第3回に向けては、「井戸端会議みたいに話せると話しやすい」といったご意見もいただきました。

第1回は文化祭の中での実施ということで、たくさんの方がご参加されました。子どもから高齢の方まで幅広くおられたこともあり、写真を介して語り合うというよりは、限られた時間の中で、できるだけ多くの古写真を見ていただき、針畑の「過去を知る」きっかけとなる機会とさせていただきました。第2回からは少し会場を小さくし、参加者がより対話しやすい雰囲気で実施しました。

主要参考文献

[1] 朽木村史編さん委員会『朽木村史 通史編』, 高島市, 294pp.,2010

[2] 朽木村史編さん委員会『朽木村史 資料編』, 高島市, 264pp.,2010

タグ :朽木のみんなと円卓会議

Posted by たかしま市民協働交流センター at

11:39

│たかしま・未来・円卓会議報告

【2/4開催報告】たかしまの森へ行こう!第3回勉強会~びわ湖の漁師に聞く、湖と森のつながり~

2017年04月21日

たかしまの森へ行こう!

~びわ湖の漁師に聞く、湖と森のつながり~開催報告

話題提供/滋賀県漁業協同組合連合青年会 会長理事 中村清作氏

滋賀県農政水産部水産課 水産振興係副主幹

水産業普及指導員 三枝仁氏

協 力/安曇川三和漁業協同組合

日 時/2月4日(土)7:30~14:30(受付7:15 終了14:30)

場 所/安曇川三和漁港【高島市安曇川町四津川752-1】

安曇川世代交流センター【高島市安曇川町南船木249】

イベントの案内はこちら。

たかしま市民協働交流センターでは、平成25年度より、さまざまな主体が協働で課題解決に取り組むまちづくりを目指し、「たかしま・未来・円卓会議」を開催しています。

これまでのたかしま・未来・円卓会議(森へ行こう!PJ)の報告はこちら。

今回の「たかしまの森へ行こう!」第3回勉強会は、魞(えり)漁見学に乗船体験、獲れたての湖魚を使っての料理教室にびわ湖と漁業の勉強会と盛りだくさんの内容でした!

まずは三和漁港に集合!全員で漁師から乗船に関しての注意事項を聞きました。

ライフジャケットは船のシートベルトと一緒です!と、真剣に話される中村さん。皆さんも乗船の際は必ずライフジャケットを着用しましょう!

そして、いざ乗船!

運転は講師の中村さんと、長浜から協力に駆けつけてくださった漁師、浦崎さんです。

乗船中は安全のために支えを持って、座っての乗船になります。

びわ湖の魞と魞漁の様子です。

魞漁は3人が同じペースで網を曳いていかないと、片方に寄れてしまい網が引けなくなってしまいます。

3人で息を合わせ、休む間もなく一気に引いていきます!

次に獲れた湖魚の選別です。たくさん取れても売りに出せるのは鮎がほとんどだそうです。

中村さんは「どの魚もその魚に合った調理をすれば、おいしく食べられるんです」と話されました。

精一杯獲った魚がなかなか世間で認められない。買い手の業者さんも凄く協力してくれてるが、消費者に湖魚の美味しさがなかなか伝わらなくて悔しいと、話してくださいました。

今回は、そういった選別で売りに出せないと判断された魚を少しいただいて、湖魚の調理をしました!

すぐ近くの安曇川世代交流センターで、新鮮な湖魚を使い、料理教室スタートです!

まずは、獲れた魚の説明を、中村さんが丁寧に話してくださいました。どれも魚屋では見かけない魚ばかりです。

☟獲れた魚はこちらです☟

・ラージマウスバス(ブラックバス)

表面のぬめりが独特だが、そこを処理すれば美味しく食べられるそうです。小骨もなく、鯛のようなぷりっとした食感。ちなみに「ブラックバス」とは和製英語で、実際の名は「ラージマウスバス(大口バス)」というそうです。

・ウグイの稚魚

オレンジの線の入った大きな魚のイメージですが、びわ湖のウグイは銀色をしていてそこまで大きくないです。鮮度がある状態なら刺身でも食べられるそうです。

・ビワヒガイ

明治天皇が好まれて食べていたことが理由で「魚」に「皇」で「鰉(ヒガイ)」という漢字を当てられているとのこと。今でも米原の魚屋さんが東京へ送っているそうです。

・ウツセミカジカ

焼いてお酒の中に入れて「骨酒」として出されることもあるくらい、旨みがでる美味しい魚だそうです。

・ハス

ハスには、ハスゴ(ハスの子ども)、中バス、ハスとあって、その中で雄バス、雌バスと分かれているそうです。今回のハスは、ハスゴと中バス。

・カマツカ

びわ湖の底を泳いでいる魚で、口が下向きについています。塩焼きすると美味しいそうです。

・ニゴイ

川で獲ると産卵期で卵に栄養をとられているため美味しくないそうですが、今回のように沖で獲ると脂がのっていておいしいそうです。

・氷魚

今回は漁で獲れなかったので冷凍で用意しました!釜揚げにして美味しくいただきます!

そして講師の三枝さんのもと、「魚のさばき方講座」!

参加者皆さんが率先して全員で調理に取り掛かりました!頼もしい!!

他にも揚げ物や塩焼き、シジミ汁や煮つけ等、何から何まで魚だらけの料理教室です!

びわ湖の魚は、産卵時期や成長度合いなど、その時期にあわせた調理をすることで、美味しくなります。

今日獲れた魚だけでこんなにレパートリーがあるとは驚きです!

出来上がった料理がこちら!

メニュー

・イサザの煮付け ・ニゴイの天ぷら ・氷魚の釜揚げ

・ブラックバスの天ぷら ・ワカサギの塩焼き

・しじみの味噌汁 ・湖魚のあら汁

まさに湖魚のフルコース!

昼食交流会の後、

勉強会~びわ湖の漁師に聞く、湖と森のつながり~を始めました!

三枝さんが自作のパワーポイントで、びわ湖のこと、漁師(湖魚)のことなどを教えてくださいました。

森の恵みが行き着く先、びわ湖では、昔と比べて様々な変化がありました。魚の種類、外来魚の多さ、、、あげだすときりがないですが、大きなポイントになったのは以下の3点です。

①昭和47年にスタートした国家プロジェクト

「琵琶湖総合開発」

びわ湖の周りをダムのように囲み、工業用水等を確保・洪水防止といったことが目的に開発が進みました。

しかし、その犠牲になったのが湖岸のヨシ帯や、コンクリートの材料に使われた大津湖底の砂。

ヨシ帯が無くなったことで、フナやホンモロコの生息地が減り、数が減少したとされています。今は「魚のゆりかご水田プロジェクト」といって、水田で稚魚が育つようにして、少しずつ緩和しているとのこと。

また、湖底の砂が無くなったことと昭和30年代にPCPという農薬が散布され、貝を大量に殺してしまった事件などにより、瀬田シジミの漁獲量が10分の1に激減したとのこと。

「びわ湖の生き物は、環境に合わせて生活を変えることはできません。自分たちの数を減らすことで環境に順応するんです」と答える三枝さん。今まで人々がやってきた事は魚にとって取り返しのつかないことだったんだと、身に染みる思いでした。

②昭和49年ころからあらわれはじめた

「外来魚」

平成27年春の時点で琵琶湖にいる外来魚は1240トン。

一年間のびわ湖の漁獲量が1141トン。

何と外来魚の数が年間の漁獲量を上回っています!外来魚はびわ湖の魚を餌にしているので、このままでは魚が減る一方です。

生態系を守るために漁師が外来魚を獲ることも始めていて、平成10年頃から本格的な駆除が始まっています。年間300トンを基本に毎年駆除を行っていますが、親が残るため、生息数は少しずつしか減らないそうです。

その一方、外来魚は魚粉として肥料化し、再利用されています。外来魚は高タンパクのため栄養素の高い魚粉が出来るそうです。中村さんが「悪い魚ではないが、びわ湖にいると他の魚にとって都合が悪いだけ。食べてもおいしいし、しっかりと社会で役立ってるんです」と話されました。

③「魚を食べなくなった滋賀県民」

平成20年ごろから滋賀県民は魚を食べずに肉を食べることが多くなりました。これまで滋賀県民は全国平均より魚を多く食べていたそうですが、今は極端に減ってしまったとのこと。

魚を食べる量が減れば、魚屋が仕入れなくなって、漁師の収入も減ってくる。その中で漁師を続けられなくなる問題も起きてきてるそうです。

「現在の漁師人数は687人ですが、50年前は約3000人いました。このままいくと漁師という仕事はなくなっていくことすら考えられるんです。」と、話される三枝さん。これから先とは言わず、もう目の前に迫ってきている問題と思いました。

また、滋賀県の漁師業界は高齢化が進んでいて、60~80代が多く、後継者が育たないことも問題になっているそうです。

最後に三枝さんは、

「漁業は人々が「生き物を知る」ということができる意味もある。自然の中、自分の身近にこんな生き物がいるのかということを知ること、人々が生き物とふれる機会をつくる大切さを伝えられる仕事である。

滋賀県はびわ湖という生き物の恵みが行き着く先がある。山や川を大切にすることが、びわ湖を大切にすることにつながっていく。そのために誰でも出来ることは、ハイキングなどで山に入って、川に遊びに行って、びわ湖の魚を食べること。そうやって自然に興味をもって日常に取り入れるだけでできることはある。」

と、話してくださいました。

今回の勉強会を通じて、森から川へ、川から湖へと、命がつながっているんだと学ぶことができました。

これから先もこういった勉強会を開いていき、皆さんに少しでも森や自然にふれる機会をつくれるよう、頑張っていきたいと思います。

以上、報告は三上でした。

~最後までお読みいただきありがとうございました~

これからも「たかしまの森へ行こう!」では様々な企画を考えています。

来年度からも乞うご期待ください!

これからも「たかしまの森へ行こう!」では様々な企画を考えています。

来年度からも乞うご期待ください!

タグ :森へ行こうPJ

報告!朽木でずっと残していきたいもの 世代をつなぐ朽木の今昔写真 第3回「私が未来に残したい風景やもの、ことの写真」

2016年12月12日

たかしま市民協働交流センターの坂下です。

朽木住民福祉協議会と連携し、「朽木のみんなと円卓会議」を運営しています。

「安心していつまでも朽木で暮せる」地域のために、地域の人々が何ができるのか、どんな将来の朽木地域を描くのか、子どもも大人もともに考え、話し合う場づくりをしています。

「朽木のみんなと円卓会議」の取り組みをご覧ください。

7月から3回の予定で、さまざまな世代の人が朽木の昔を知り、今の朽木を確認し、これからの朽木について考える機会を、昔の写真や最近の写真など、写真を入り口にして取り組みました。

9月19日(月・祝)に開催しました第3回「私が未来に残したい風景やもの、ことの写真」の報告を、総合地球環境学研究所(地球研)の熊澤さんからしていただきます。

開催案内はこちらをご覧ください。

こんにちは。

京都は北区の上賀茂にある総合地球環境学研究所(地球研)の熊澤です。

今年度の「朽木のみんなと円卓会議」は、朽木で、ずっと残していきたいものや伝えたいものについて、楽しみながら考える場を持ちたいと、古写真(昔の写真)を使ったワークショップ「世代をつなぐ 朽木の今昔写真」を企画しました。この場が、過去の朽木について理解を深めながら、今、そして未来について考えるきっかけとなること、また、古写真を介して、できれば世代間でのつながりを築けるようになることを目標として企画しました。

今年度は、7月~9月に朽木のなかでも市場、野尻、荒川、岩瀬、宮前坊といった朽木市場に比較的近い地区の写真を用いて市場集会所で行う企画と、10月~12月に針畑地域の写真を用いて針畑で実施する企画の二つを行う計画です。

ワークショップは以下の3回シリーズで構成されています。

第1回:「昔の写真を見て語ろう」

ちょっと昔の朽木市場周辺の風景や人々、町の様子などの写真を見ながら、「朽木の何が変わって、何が残ったのか」を話し合います。

第2回:「今の風景を撮って昔の写真と比べてみよう」

古写真に写っている場所を参加者が実際に訪ね、写真を撮り、風景や暮らしの中で、変わったもの、変わらないものなどについて話し合います。

第3回:「私が未来に残したい風景やもの、ことの写真」

参加者に「私が未来に残したい風景やもの、ことの写真」を持ち寄ってもらい、この写真を手がかりに、「朽木でずっと残していきたいものとは何か?」を考えます。

第1回で過去を知り、第2回で現在をとらえ直すことで、第3回で未来に向けて働きかけるというのが、この企画の全体像です。

案内人は、地球研の気候適応史プロジェクトの研究員である鎌谷かおるさんです。

鎌谷さんは、歴史学の研究者で、滋賀県高島市マキノ町知内をフィールドに、古文書や民俗資料を用いた歴史研究をしています。

第3回目は、「未来に向けて働きかける」ことを目的に、12名の方に参加いただきました。

まずは、第1回、第2回のふりかえりを20分程度、丁寧にしました。

参加者には、「私が未来に残したい風景やもの、ことの写真」を持ってきてくださいとお願いしていたのですが、それぞれに思いが込もった写真を持ってこられました。参加者の写真に加え、「朽木のみんなと円卓会議」の研究者スタッフが持参した写真もプリントして模造紙に貼り付けました。研究者スタッフの持ってきた写真も入れたのは、「よそ者」の視点ですが、未来に残したい思いを入れたいを思いました。

それぞれの写真について説明を書き込んで行きました。

一人ひとり、持ってきた写真について説明し、写真についての話で会場は盛り上がってきました。

次に、持ってきた写真の風景や祭り、ものなどについて、なぜその写真を選んだのかを未来の朽木で暮らす人に向けて語りかける、というワークを行いました。

ワークでは、持ってきた写真にタイトルを付け、一人ひとりが未来の人に向けて語る内容を原稿に書き、みんなの前で未来の人へ語りかけました。

<ワークの内容>

「未来の朽木の人に向けて、この写真のよさについて説明してください」

(一人2分(厳守);終わったら皆で拍手しましょう)

<ワークのルール>

最初に、「何年後にどこどこでなになにをしている、○○さ~ん!!」と呼びかけてから始めましょう。

最後に、「写真のタイトル」を言ってください。

鎌谷さんが例を説明しています。

しばらく、一人ひとりが原稿作りに集中し、順番に未来の人へ語りかけました。

写真のタイトルの一覧です。

【朽木地域の参加者の写真タイトル】

①平和な日本へ (特に指定なし)

②負けるもんか!(20年後)

③子供みこし(10年後)

④地域で子供たちを育てましょう(10年後)

⑤この場所に立ってごらん、昔の足音が聞こえてきます。(20年後)

⑥六斎念仏踊りをこれからも残していこう(20年後)

⑦おばあちゃんはえらかった(30年後)

⑧市場の盆踊りを盛りあげよう(20年後)

⑨地域の地域資源おこしは地域のもの使用しないと長続きしない(今~50・60年後)

⑩田園風景を残したい(20年後)

【研究者のタイトル】

⑪行けばなんとかなるところ(400年後)

⑫引きつがれていくもの(70年後)

①の方は、小さい頃のお母さんとおばさんを写した戦時中の写真を見せつつ、未来の世代も規律正しく、そして平和な日本であって欲しいとの願いを込められました。

②の方は、昭和28年に起こった水害の写真を取り上げ、水害後に毎年行われるようになった神事は継続していますか、と問いかけられました。

③の方は、「子どもが減って大人神輿になってませんか?」と問いつつ、子ども神輿を介した地域のふれあい重要さについて語りかけられました。

④の方は、妹の小さい頃が写っていた写真を見せつつ、地域で地域の子どもを育てて欲しいと語りました。

⑤の方が取り上げたのは、娘さんの写真。朽木東小学校の入学の際に小学校に向かう階段のところで撮影したもので、昔とのつながりを持てるかけがえのない場所として語られました。

⑥の方は、六斎念仏踊りが地域の若者に再び伝わり、朽木の中で継承していくことが可能になっているか、問いかけられていました。

⑦の方は、30年後の息子さんと娘さんに向けて語りかけ、その子たちのおばあちゃんが日々の暮らしの中でたくさんのことをきちんと行っていた様子を伝えていました。

⑧の方も20年後の子ども達世代に語りかけられました。市場盆踊りの練習の写真を見せつつ、自分たちで盆踊りのお祭りを作り上げることのよさが語られました。

⑨は、現在トチ餅作りに取り組んでいる最も若い担い手の方に向けたもの。個人名が出てきたときには、会場が笑いにつつまれました。「私の33回忌の法事では、必ずトチ餅を備えて下さいよ」とのこと。トチ餅づくりを続けてほしいという思いが込められました。

⑩は、欠席者からのメッセージを代読し、代読者がタイトルを作成しました。田園風景の黄金色の美しさの継続を願うとともに、そこにある農耕からのたくさんの学びが得られることが語られました。

⑪は、研究者にとって丸八百貨店は赴くことで次の展開への示唆が得られる場であると述べた語りでした。

⑫は、突然訪ねて行っても研究者を受け入れてくれる、2016年にあった朽木の方々の気質を紹介した上で、現在取り組んでいることが、後に続く研究者にどのように引き継がれているかをたずねたものでした。

最初に模造紙に貼った写真を説明する段階で、すでにお互いに語り合いが盛り上がっていたので、「未来の人に語りましょう」といきなり提案しても、「話すことはない」ということになったらどうしようと思ったのですが、心配無用でした。みなさん、大きな声で未来の人へ、時には今の人へ、語りかけて下さいました。

最後に、参加者が一人ずつ3回の取り組みをふりかえり、感想を語りました。さまざまな感想をいただけたのですが、未来の人への語りかけについていただいた「こんな風に地域のことをみんなの前で話せるということは二度とないかもしれません」という女性の感想は、今後の私たちの支えにしたいと思いました。こんな場所を提供していくことの大切さを感じました。

アンケートでは、「これを機会に今だから写せる写真を撮るよう心がけようと思う」という感想も寄せていただきました。

今後への要望としては、「同じ顔ぶれにならないように様々な人がかかわれるような工夫を」「今後、本日や前回の内容をどういった形で他の人と共有するのか説明があると良い」「地域の人たちにまず参加する楽しさを提供することを考えることが大切かな」といったものがありました。

参加いただいた方の声に応えることを目標に、今回の古写真ワークショップで行ったこととわかったことについて、11月3日、朽木文化祭でご報告しました。ワークショップに参加された方も、古写真ワークショップってどんなの?と思われた方も、また参加してみたいと思っていただければ幸いです。

最後になりましたが、ワークショップに参加してくださったみなさん、写真を貸し出してくださったみなさん、ありがとうございました。

第1回「昔の写真を見て語ろう」の報告はこちらをご覧ください。

第2回「今の写真を撮って昔の写真と比べてみよう」の報告はこちらをご覧ください。

朽木住民福祉協議会と連携し、「朽木のみんなと円卓会議」を運営しています。

「安心していつまでも朽木で暮せる」地域のために、地域の人々が何ができるのか、どんな将来の朽木地域を描くのか、子どもも大人もともに考え、話し合う場づくりをしています。

「朽木のみんなと円卓会議」の取り組みをご覧ください。

7月から3回の予定で、さまざまな世代の人が朽木の昔を知り、今の朽木を確認し、これからの朽木について考える機会を、昔の写真や最近の写真など、写真を入り口にして取り組みました。

9月19日(月・祝)に開催しました第3回「私が未来に残したい風景やもの、ことの写真」の報告を、総合地球環境学研究所(地球研)の熊澤さんからしていただきます。

開催案内はこちらをご覧ください。

こんにちは。

京都は北区の上賀茂にある総合地球環境学研究所(地球研)の熊澤です。

今年度の「朽木のみんなと円卓会議」は、朽木で、ずっと残していきたいものや伝えたいものについて、楽しみながら考える場を持ちたいと、古写真(昔の写真)を使ったワークショップ「世代をつなぐ 朽木の今昔写真」を企画しました。この場が、過去の朽木について理解を深めながら、今、そして未来について考えるきっかけとなること、また、古写真を介して、できれば世代間でのつながりを築けるようになることを目標として企画しました。

今年度は、7月~9月に朽木のなかでも市場、野尻、荒川、岩瀬、宮前坊といった朽木市場に比較的近い地区の写真を用いて市場集会所で行う企画と、10月~12月に針畑地域の写真を用いて針畑で実施する企画の二つを行う計画です。

ワークショップは以下の3回シリーズで構成されています。

第1回:「昔の写真を見て語ろう」

ちょっと昔の朽木市場周辺の風景や人々、町の様子などの写真を見ながら、「朽木の何が変わって、何が残ったのか」を話し合います。

第2回:「今の風景を撮って昔の写真と比べてみよう」

古写真に写っている場所を参加者が実際に訪ね、写真を撮り、風景や暮らしの中で、変わったもの、変わらないものなどについて話し合います。

第3回:「私が未来に残したい風景やもの、ことの写真」

参加者に「私が未来に残したい風景やもの、ことの写真」を持ち寄ってもらい、この写真を手がかりに、「朽木でずっと残していきたいものとは何か?」を考えます。

第1回で過去を知り、第2回で現在をとらえ直すことで、第3回で未来に向けて働きかけるというのが、この企画の全体像です。

案内人は、地球研の気候適応史プロジェクトの研究員である鎌谷かおるさんです。

鎌谷さんは、歴史学の研究者で、滋賀県高島市マキノ町知内をフィールドに、古文書や民俗資料を用いた歴史研究をしています。

第3回目は、「未来に向けて働きかける」ことを目的に、12名の方に参加いただきました。

まずは、第1回、第2回のふりかえりを20分程度、丁寧にしました。

参加者には、「私が未来に残したい風景やもの、ことの写真」を持ってきてくださいとお願いしていたのですが、それぞれに思いが込もった写真を持ってこられました。参加者の写真に加え、「朽木のみんなと円卓会議」の研究者スタッフが持参した写真もプリントして模造紙に貼り付けました。研究者スタッフの持ってきた写真も入れたのは、「よそ者」の視点ですが、未来に残したい思いを入れたいを思いました。

それぞれの写真について説明を書き込んで行きました。

一人ひとり、持ってきた写真について説明し、写真についての話で会場は盛り上がってきました。

次に、持ってきた写真の風景や祭り、ものなどについて、なぜその写真を選んだのかを未来の朽木で暮らす人に向けて語りかける、というワークを行いました。

ワークでは、持ってきた写真にタイトルを付け、一人ひとりが未来の人に向けて語る内容を原稿に書き、みんなの前で未来の人へ語りかけました。

<ワークの内容>

「未来の朽木の人に向けて、この写真のよさについて説明してください」

(一人2分(厳守);終わったら皆で拍手しましょう)

<ワークのルール>

最初に、「何年後にどこどこでなになにをしている、○○さ~ん!!」と呼びかけてから始めましょう。

最後に、「写真のタイトル」を言ってください。

鎌谷さんが例を説明しています。

しばらく、一人ひとりが原稿作りに集中し、順番に未来の人へ語りかけました。

写真のタイトルの一覧です。

【朽木地域の参加者の写真タイトル】

①平和な日本へ (特に指定なし)

②負けるもんか!(20年後)

③子供みこし(10年後)

④地域で子供たちを育てましょう(10年後)

⑤この場所に立ってごらん、昔の足音が聞こえてきます。(20年後)

⑥六斎念仏踊りをこれからも残していこう(20年後)

⑦おばあちゃんはえらかった(30年後)

⑧市場の盆踊りを盛りあげよう(20年後)

⑨地域の地域資源おこしは地域のもの使用しないと長続きしない(今~50・60年後)

⑩田園風景を残したい(20年後)

【研究者のタイトル】

⑪行けばなんとかなるところ(400年後)

⑫引きつがれていくもの(70年後)

①の方は、小さい頃のお母さんとおばさんを写した戦時中の写真を見せつつ、未来の世代も規律正しく、そして平和な日本であって欲しいとの願いを込められました。

②の方は、昭和28年に起こった水害の写真を取り上げ、水害後に毎年行われるようになった神事は継続していますか、と問いかけられました。

③の方は、「子どもが減って大人神輿になってませんか?」と問いつつ、子ども神輿を介した地域のふれあい重要さについて語りかけられました。

④の方は、妹の小さい頃が写っていた写真を見せつつ、地域で地域の子どもを育てて欲しいと語りました。

⑤の方が取り上げたのは、娘さんの写真。朽木東小学校の入学の際に小学校に向かう階段のところで撮影したもので、昔とのつながりを持てるかけがえのない場所として語られました。

⑥の方は、六斎念仏踊りが地域の若者に再び伝わり、朽木の中で継承していくことが可能になっているか、問いかけられていました。

⑦の方は、30年後の息子さんと娘さんに向けて語りかけ、その子たちのおばあちゃんが日々の暮らしの中でたくさんのことをきちんと行っていた様子を伝えていました。

⑧の方も20年後の子ども達世代に語りかけられました。市場盆踊りの練習の写真を見せつつ、自分たちで盆踊りのお祭りを作り上げることのよさが語られました。

⑨は、現在トチ餅作りに取り組んでいる最も若い担い手の方に向けたもの。個人名が出てきたときには、会場が笑いにつつまれました。「私の33回忌の法事では、必ずトチ餅を備えて下さいよ」とのこと。トチ餅づくりを続けてほしいという思いが込められました。

⑩は、欠席者からのメッセージを代読し、代読者がタイトルを作成しました。田園風景の黄金色の美しさの継続を願うとともに、そこにある農耕からのたくさんの学びが得られることが語られました。

⑪は、研究者にとって丸八百貨店は赴くことで次の展開への示唆が得られる場であると述べた語りでした。

⑫は、突然訪ねて行っても研究者を受け入れてくれる、2016年にあった朽木の方々の気質を紹介した上で、現在取り組んでいることが、後に続く研究者にどのように引き継がれているかをたずねたものでした。

最初に模造紙に貼った写真を説明する段階で、すでにお互いに語り合いが盛り上がっていたので、「未来の人に語りましょう」といきなり提案しても、「話すことはない」ということになったらどうしようと思ったのですが、心配無用でした。みなさん、大きな声で未来の人へ、時には今の人へ、語りかけて下さいました。

最後に、参加者が一人ずつ3回の取り組みをふりかえり、感想を語りました。さまざまな感想をいただけたのですが、未来の人への語りかけについていただいた「こんな風に地域のことをみんなの前で話せるということは二度とないかもしれません」という女性の感想は、今後の私たちの支えにしたいと思いました。こんな場所を提供していくことの大切さを感じました。

アンケートでは、「これを機会に今だから写せる写真を撮るよう心がけようと思う」という感想も寄せていただきました。

今後への要望としては、「同じ顔ぶれにならないように様々な人がかかわれるような工夫を」「今後、本日や前回の内容をどういった形で他の人と共有するのか説明があると良い」「地域の人たちにまず参加する楽しさを提供することを考えることが大切かな」といったものがありました。

参加いただいた方の声に応えることを目標に、今回の古写真ワークショップで行ったこととわかったことについて、11月3日、朽木文化祭でご報告しました。ワークショップに参加された方も、古写真ワークショップってどんなの?と思われた方も、また参加してみたいと思っていただければ幸いです。

最後になりましたが、ワークショップに参加してくださったみなさん、写真を貸し出してくださったみなさん、ありがとうございました。

第1回「昔の写真を見て語ろう」の報告はこちらをご覧ください。

第2回「今の写真を撮って昔の写真と比べてみよう」の報告はこちらをご覧ください。

Posted by たかしま市民協働交流センター at

16:26

│たかしま・未来・円卓会議報告

報告!朽木でずっと残していきたいもの 世代をつなぐ朽木の今昔写真 第2回「今の写真を撮って昔の写真と比べてみよう」

2016年12月07日

たかしま市民協働交流センターの坂下です。

朽木住民福祉協議会と連携し、「朽木のみんなと円卓会議」を運営しています。

「安心していつまでも朽木で暮せる」地域のために、地域の人々が何ができるのか、どんな将来の朽木地域を描くのか、子どもも大人もともに考え、話し合う場づくりをしています。

「朽木のみんなと円卓会議」の取り組みをご覧ください。

7月から3回の予定で、さまざまな世代の人が朽木の昔を知り、今の朽木を確認し、これからの朽木について考える機会を、昔の写真や最近の写真など、写真を入り口にして取り組みました。

8月20日(土)に開催しました第2回「今の写真を撮って昔の写真と比べてみよう」の報告を、総合地球環境学研究所(地球研)の熊澤さんからしていただきます。

開催案内はこちらをご覧ください。

こんにちは。京都は北区の上賀茂にある総合地球環境学研究所(地球研)の熊澤です。

今年度の「朽木のみんなと円卓会議」は、朽木で、ずっと残していきたいものや伝えたいものについて、楽しみながら考える場を持ちたいと、古写真(昔の写真)を使ったワークショップ「世代をつなぐ 朽木の今昔写真」を企画しました。この場が、過去の朽木について理解を深めながら、今、そして未来について考えるきっかけとなること、また、古写真を介して、できれば世代間でのつながりを築けるようになることを目標として企画しました。

今年度は、7月~9月に朽木のなかでも市場、野尻、荒川、岩瀬、宮前坊といった朽木市場に比較的近い地区の写真を用いて市場集会所で行う企画と、10月~12月に針畑地域の写真を用いて針畑で実施する企画の二つを行う計画です。

ワークショップは以下の3回シリーズで構成されています。

第1回:「昔の写真を見て語ろう」

ちょっと昔の朽木市場周辺の風景や人々、町の様子などの写真を見ながら、「朽木の何が変わって、何が残ったのか」を話し合います。

第2回:「今の風景を撮って昔の写真と比べてみよう」

古写真に写っている場所を参加者が実際に訪ね、写真を撮り、風景や暮らしの中で、変わったもの、変わらないものなどについて話し合います。

第3回:「私が未来に残したい風景やもの、ことの写真」

参加者に「私が未来に残したい風景やもの、ことの写真」を持ち寄ってもらい、この写真を手がかりに、「朽木でずっと残していきたいものとは何か?」を考えます。

第1回で過去を知り、第2回で現在をとらえ直すことで、第3回で未来に向けて働きかけるというのが、この企画の全体像です。

案内人は、地球研の気候適応史プロジェクトの研究員である鎌谷かおるさんです。

鎌谷さんは、歴史学の研究者で、滋賀県高島市マキノ町知内をフィールドに、古文書や民俗資料を用いた歴史研究をしています。

第2回目は、「現在をとらえ直す」ことを目的に、11名の方に参加いただきました。

・古写真の場所を訪ね、現在の写真を撮る。

・写真を比較しながら考えたことについてのグループ別に対話する。

まず、グループごとに違う古写真をお渡しし、その写真と同じ地点・アングルで現在の写真を撮ってくるワークを行いました。

4グループに分かれて古写真を手にそれぞれスタッフの車に分乗し、正解と思われる場所を参加された方々自身が指定して車で向かいました。

8月の日差しの中、この写真はきっとあそこだな・・・と出発されました。あまりに近くではすぐに分かってしまいますので、車で5分くらいの範囲から昔の写真を選びましたが、みなさん確信持って出かけて行かれ、写真を撮って、30分ほどで会場に戻ってこられました。

全員が戻られたところで、正解を確認しました。撮影場所については全てのグループが正解されました。

その後、グループで、昔の写真を見ながら、今の風景を見に行き、考えたこと、気づいたことなどについて対話を行い、お互いに発表しました。

1グループ目は、宮前坊区にある邇々杵(ににぎ)神社の例大祭を写した昭和32年の写真でした。

参加された方は、写真に写っている方の名前まで挙げられていました。

実は、この写真、現在は本殿に移設された鳥居が御旅所にあった当時の写真なんです。現在は鳥居が本殿に移設されており、思わず本殿に向かって写してしまう仕掛けになっていました。このグループも本殿に向かって撮影して来られたのですが、宮前坊の方でもこの写真を見られて「あぁ、昔、鳥居があったんやったー」と気づかれたくらいでした。歴史的な経緯を知らないと難しい問題でしたが、それでもこのグループの方々は、「山の形を最後まで疑問に思っていた」、と言われてました。あと、「蔵は長持ちするな」「馬は長尾から借りてきていた」といった話が対話の中で出たそうです。

2枚目は、高岩橋に至る道路の筋が変わったという写真でした。写真2は現在のものです。この班の対話では、荒川発電所の水路を通って郵便を運んだという話が出たそうで、とても驚きました。

3枚目は、岩瀬の街並みを写した写真でした。

1枚目ほどではないものの、少し向きがわかりにくい写真だと思ったのですが、あちこち回って試すことなく正解の写真を撮って来られました。この班の方によると、「じっさいに同じ場所に立って改めて古写真を見て気づくことがある。シコブチさんのあれ(石碑が見えること)は同じ場所に立たないとわからなかった。」ということでした。この写真は、誰も写っていない、普通の風景の写真です。それだけに、「誰が、何のために(撮ったのか)?不思議だなあ。」という感想を持たれていました。確かに、古写真ということで風景の写真も何気なく選んでいましたが、改めて考えると何で撮られたのでしょう?、とたずねてみたくなりますね。

4枚目は、朽木村制100周年を記念して「グリーンパーク想い出の森」の一画に埋めた「タイムカプセル」の写真でした。

当時の記念写真と同じポーズで写真を撮ってこられました。

今は、すでに消えかかっているプレートを見つつ、タイムカプセルが開くのは50年後の2039年だと聞いて、「誰が覚えているねん」「我々だけでも覚えておかな」という話になりました。また、参加者から、当時のお金や家族の写真などを入れたという話を聞くことができました。

第2回は、古写真の撮影地の現在を見る中で、気づきと疑問を共有できた回となりました。

写真には、それを撮った人、写された人、見る人がいます。こういった人とのかかわりの視点で見ますと、「私」とのかかわり、「過去の人」とのかかわり、「未来の人」とのかかわりということが大事になってくるのではないでしょうか。写真は、単に写っているものとして見るのではなく、こういった時空を超えた人とのつながりを意識しながら見ていけたらよいですね。

参加された方からも「写真1枚にもいろいろな物語がありそう」といった感想いただきました。

また、「1ヶ所だけではなく、時間があればもう何ヶ所か行ってみたかったです。」という感想もいただきました。裏を返せば、皆で同じ体験をして共有することが、やはり重要なのではないか、ということだと思います。

「家にある古写真を探してみたいと思う。」という方もおられました。

それから、「このあとどういう風に、何か『まちづくり』のようなものにつなげていけるのか、ただ昔の写真を見て終わるだけではもったいないと思う」とのコメントもいただきました。重要なコメントだと思います。

古写真のワークショップで得られたことを、次のステップにどのように生かしていくのか、きちんと考えていかなければと思いました。

第1回「昔の写真を見て語ろう」の様子はこちらをご覧ください。

第3回「私が未来に残したい風景やもの、ことの写真」の様子はこちらをご覧ください。

朽木住民福祉協議会と連携し、「朽木のみんなと円卓会議」を運営しています。

「安心していつまでも朽木で暮せる」地域のために、地域の人々が何ができるのか、どんな将来の朽木地域を描くのか、子どもも大人もともに考え、話し合う場づくりをしています。

「朽木のみんなと円卓会議」の取り組みをご覧ください。

7月から3回の予定で、さまざまな世代の人が朽木の昔を知り、今の朽木を確認し、これからの朽木について考える機会を、昔の写真や最近の写真など、写真を入り口にして取り組みました。

8月20日(土)に開催しました第2回「今の写真を撮って昔の写真と比べてみよう」の報告を、総合地球環境学研究所(地球研)の熊澤さんからしていただきます。

開催案内はこちらをご覧ください。

こんにちは。京都は北区の上賀茂にある総合地球環境学研究所(地球研)の熊澤です。

今年度の「朽木のみんなと円卓会議」は、朽木で、ずっと残していきたいものや伝えたいものについて、楽しみながら考える場を持ちたいと、古写真(昔の写真)を使ったワークショップ「世代をつなぐ 朽木の今昔写真」を企画しました。この場が、過去の朽木について理解を深めながら、今、そして未来について考えるきっかけとなること、また、古写真を介して、できれば世代間でのつながりを築けるようになることを目標として企画しました。

今年度は、7月~9月に朽木のなかでも市場、野尻、荒川、岩瀬、宮前坊といった朽木市場に比較的近い地区の写真を用いて市場集会所で行う企画と、10月~12月に針畑地域の写真を用いて針畑で実施する企画の二つを行う計画です。

ワークショップは以下の3回シリーズで構成されています。

第1回:「昔の写真を見て語ろう」

ちょっと昔の朽木市場周辺の風景や人々、町の様子などの写真を見ながら、「朽木の何が変わって、何が残ったのか」を話し合います。

第2回:「今の風景を撮って昔の写真と比べてみよう」

古写真に写っている場所を参加者が実際に訪ね、写真を撮り、風景や暮らしの中で、変わったもの、変わらないものなどについて話し合います。

第3回:「私が未来に残したい風景やもの、ことの写真」

参加者に「私が未来に残したい風景やもの、ことの写真」を持ち寄ってもらい、この写真を手がかりに、「朽木でずっと残していきたいものとは何か?」を考えます。

第1回で過去を知り、第2回で現在をとらえ直すことで、第3回で未来に向けて働きかけるというのが、この企画の全体像です。

案内人は、地球研の気候適応史プロジェクトの研究員である鎌谷かおるさんです。

鎌谷さんは、歴史学の研究者で、滋賀県高島市マキノ町知内をフィールドに、古文書や民俗資料を用いた歴史研究をしています。

第2回目は、「現在をとらえ直す」ことを目的に、11名の方に参加いただきました。

・古写真の場所を訪ね、現在の写真を撮る。

・写真を比較しながら考えたことについてのグループ別に対話する。

まず、グループごとに違う古写真をお渡しし、その写真と同じ地点・アングルで現在の写真を撮ってくるワークを行いました。

4グループに分かれて古写真を手にそれぞれスタッフの車に分乗し、正解と思われる場所を参加された方々自身が指定して車で向かいました。

8月の日差しの中、この写真はきっとあそこだな・・・と出発されました。あまりに近くではすぐに分かってしまいますので、車で5分くらいの範囲から昔の写真を選びましたが、みなさん確信持って出かけて行かれ、写真を撮って、30分ほどで会場に戻ってこられました。

全員が戻られたところで、正解を確認しました。撮影場所については全てのグループが正解されました。

その後、グループで、昔の写真を見ながら、今の風景を見に行き、考えたこと、気づいたことなどについて対話を行い、お互いに発表しました。

1グループ目は、宮前坊区にある邇々杵(ににぎ)神社の例大祭を写した昭和32年の写真でした。

参加された方は、写真に写っている方の名前まで挙げられていました。

実は、この写真、現在は本殿に移設された鳥居が御旅所にあった当時の写真なんです。現在は鳥居が本殿に移設されており、思わず本殿に向かって写してしまう仕掛けになっていました。このグループも本殿に向かって撮影して来られたのですが、宮前坊の方でもこの写真を見られて「あぁ、昔、鳥居があったんやったー」と気づかれたくらいでした。歴史的な経緯を知らないと難しい問題でしたが、それでもこのグループの方々は、「山の形を最後まで疑問に思っていた」、と言われてました。あと、「蔵は長持ちするな」「馬は長尾から借りてきていた」といった話が対話の中で出たそうです。

2枚目は、高岩橋に至る道路の筋が変わったという写真でした。写真2は現在のものです。この班の対話では、荒川発電所の水路を通って郵便を運んだという話が出たそうで、とても驚きました。

3枚目は、岩瀬の街並みを写した写真でした。

1枚目ほどではないものの、少し向きがわかりにくい写真だと思ったのですが、あちこち回って試すことなく正解の写真を撮って来られました。この班の方によると、「じっさいに同じ場所に立って改めて古写真を見て気づくことがある。シコブチさんのあれ(石碑が見えること)は同じ場所に立たないとわからなかった。」ということでした。この写真は、誰も写っていない、普通の風景の写真です。それだけに、「誰が、何のために(撮ったのか)?不思議だなあ。」という感想を持たれていました。確かに、古写真ということで風景の写真も何気なく選んでいましたが、改めて考えると何で撮られたのでしょう?、とたずねてみたくなりますね。

4枚目は、朽木村制100周年を記念して「グリーンパーク想い出の森」の一画に埋めた「タイムカプセル」の写真でした。

当時の記念写真と同じポーズで写真を撮ってこられました。

今は、すでに消えかかっているプレートを見つつ、タイムカプセルが開くのは50年後の2039年だと聞いて、「誰が覚えているねん」「我々だけでも覚えておかな」という話になりました。また、参加者から、当時のお金や家族の写真などを入れたという話を聞くことができました。

第2回は、古写真の撮影地の現在を見る中で、気づきと疑問を共有できた回となりました。

写真には、それを撮った人、写された人、見る人がいます。こういった人とのかかわりの視点で見ますと、「私」とのかかわり、「過去の人」とのかかわり、「未来の人」とのかかわりということが大事になってくるのではないでしょうか。写真は、単に写っているものとして見るのではなく、こういった時空を超えた人とのつながりを意識しながら見ていけたらよいですね。

参加された方からも「写真1枚にもいろいろな物語がありそう」といった感想いただきました。

また、「1ヶ所だけではなく、時間があればもう何ヶ所か行ってみたかったです。」という感想もいただきました。裏を返せば、皆で同じ体験をして共有することが、やはり重要なのではないか、ということだと思います。

「家にある古写真を探してみたいと思う。」という方もおられました。

それから、「このあとどういう風に、何か『まちづくり』のようなものにつなげていけるのか、ただ昔の写真を見て終わるだけではもったいないと思う」とのコメントもいただきました。重要なコメントだと思います。

古写真のワークショップで得られたことを、次のステップにどのように生かしていくのか、きちんと考えていかなければと思いました。

第1回「昔の写真を見て語ろう」の様子はこちらをご覧ください。

第3回「私が未来に残したい風景やもの、ことの写真」の様子はこちらをご覧ください。

Posted by たかしま市民協働交流センター at

17:11

│たかしま・未来・円卓会議報告

【10/8】たかしまの森へ行こう!~川の漁師さんに聞く、森の話~川からみえる森の変化~開催報告

2016年12月01日

たかしまの森へ行こう!

~川の漁師さんに聞く、森の話~川からみえる森の変化~開催報告

話題提供/広瀬漁業協同組合 組合長 佐野 昇氏

日 時/10月8日(土)10:00~12:00(受付9:30 終了12:30)

場 所/山里暮らし交房 風結い【高島市安曇川町中野795-3】

イベントの案内はこちら。

たかしま市民協働交流センターでは、平成25年度より、さまざまな主体が協働で課題解決に取り組むまちづくりを目指し、「たかしま・未来・円卓会議」を開催しています。

これまでのたかしま・未来・円卓会議(森へ行こう!PJ)の報告はこちら。

今回の「たかしまの森へ行こう!」第2回勉強会は、安曇川の山里暮らし交房「風結い」にて、広瀬漁業組合の佐野昇氏による野性的かつ野生的な勉強会でした!

まずは、鹿や猪の罠の仕掛け方から

罠は手作り!何と1500円程度でつくれるそうです!

「蹴爪にかけるんや」と、話す佐野氏。

猪は足首にかかると、足首を自ら切って生き延びるそうです。それでも足の傷口が丸くなってふさがり、走り回るようになるだとか、、、猪の生命力に驚かされます!

鹿や猪が、罠に気づくこともあれば、上手く行くこともある。

どう騙すか?どこに罠をうめるのか?

毎日が知恵比べ!

1頭を罠にかけるために何個もオトリの罠を仕掛けることもあるそうです。

鋭い観察力と、洞察力!考える力に野生の勘!一朝一夕では身に着けられない技術だと思いました。

しかし、佐野氏いわく「本気でとことんやったら誰でもできる」とのこと。

☆次は風結いの中でアットホームな雰囲気の中、円になって勉強会☆

広瀬漁業組合では川で漁をせずに遊漁を行っています。

お客さんに魚釣りを通して川に関わっていただいています。

佐野さんはこの仕事を通じて、川からみえる山の変化を数多く感じているとのことでした。

今の川は魚が棲めない!と話される佐野さん。

その一番の理由は何と言っても針葉樹(スギ)の植林の多さ!

根の張りが弱い針葉樹は土砂崩れがおきやすく、川が濁って、魚のエサ(石垢やコケ)が育たなくなるそうです。

他には獣害や人の影響!

昔と比べて山(森)に人が入らなくなり手入れがされなくなった反面、大型機械での作業が多くなり地面を傷つけているとのことでした。

皆さん、真剣に森林の問題と向き合い、これからどうしていくか?を考えています。

私自身も、森林の問題がここまで川に悪影響を与えているとは思っていませんでした。

山のみならず、川も、その先の琵琶湖も守るためにも、たかしまの森のことを考えていきたいです。

佐野さんは最後に「1年、2年先じゃダメ。10年先、20年先を考えて今動かんとあかん。今、若い世代はどんどん自然から離れていってる。このままじゃ山や川に未来はない。そのためにも、若い世代の方に川や森に来てもらいたい。」と、何年も先の展望を話してくださいました。

今回の勉強会で感じたのは、1人、2人じゃ森や川は守れないということ。本当に私たち一人一人がたかしまの未来を考えて行動することが大切だと感じました。

・・・・・・そして、勉強会後に佐野さんからサプライズプレゼント!

山からとれたての松茸をいただきました!

佐野さんに言わせれば、山は文字通り「宝の山」!

山菜に松茸に、実家の花屋の資材に、鹿や猪の捕獲からの補助金。山だけで生きていこうと思えば、本気でとことんやったらできるとのことでした。

以上、報告は三上でした。

~最後までお読みいただきありがとうございました~

~☆次回はびわ湖からみる山の変化をテーマに、2月開催予定です☆~

~皆さまのご参加をお待ちしております~

~☆次回はびわ湖からみる山の変化をテーマに、2月開催予定です☆~

~皆さまのご参加をお待ちしております~

報告!朽木でずっと残していきたいものってなんだろう 世代をつなぐ朽木の今昔写真第1回「昔の写真を見て語ろう」

2016年11月21日

たかしま市民協働交流センターの坂下です。

朽木住民福祉協議会と連携し、「朽木のみんなと円卓会議」を運営しています。

「安心していつまでも朽木で暮せる」地域のために、地域の人々が何ができるのか、どんな将来の朽木地域を描くのか、子どもも大人もともに考え、話し合う場づくりをしています。

「朽木のみんなと円卓会議」の取り組みをご覧ください。

さまざまな世代の人が朽木の昔を知り、今の朽木を確認し、これからの朽木について考える機会を、60年以上前の写真や最近の写真など、写真を入り口にして取り組みました。

報告は、「朽木のみんなと円卓会議」を一緒に進める、総合地球環境学研究所(地球研)の熊澤さんです。

開催案内はこちらです。

日時:2016年7月30日(土)13:30~16:00

場所:朽木市場集会所

こんにちは。京都は北区の上賀茂にある総合地球環境学研究所(地球研)の熊澤です。

報告が遅くなりましたが、今回は古写真を使った連続ワークショップの結果についてご報告します。

今年度の「朽木のみんなと円卓会議」は、朽木で、ずっと残していきたいものや伝えたいものについて、楽しみながら考える場を持ちたいと、古写真(昔の写真)を使ったワークショップ「世代をつなぐ 朽木の今昔写真」を企画しました。この場が、過去の朽木について理解を深めながら、今、そして未来について考えるきっかけとなること、また、古写真を介して、できれば世代間でのつながりを築けるようになることを目標として企画しました。

今年度は、7月~9月に朽木のなかでも市場、野尻、荒川、岩瀬、宮前坊といった朽木市場に比較的近い地区の写真を用いて市場集会所で行う企画と、10月~12月に針畑地域の写真を用いて針畑で実施する企画の二つを行う計画です。

ワークショップは以下の3回シリーズで構成されています。

第1回:「昔の写真を見て語ろう」

ちょっと昔の朽木市場周辺の風景や人々、町の様子などの写真を見ながら、「朽木の何が変わって、何が残ったのか」を話し合います。

第2回:「今の風景を撮って昔の写真と比べてみよう」

古写真に写っている場所を参加者が実際に訪ね、写真を撮り、風景や暮らしの中で、変わったもの、変わらないものなどについて話し合います。

第3回:「私が未来に残したい風景やもの、ことの写真」

参加者に「私が未来に残したい風景やもの、ことの写真」を持ち寄ってもらい、この写真を手がかりに、「朽木でずっと残していきたいものとは何か?」を考えます。

第1回で過去を知り、第2回で現在をとらえ直すことで、第3回で未来に向けて働きかけるというのが、この企画の全体像です。

案内人は、地球研の気候適応史プロジェクトの研究員である鎌谷かおるさんです。

鎌谷さんは、歴史学の研究者で、滋賀県高島市マキノ町知内をフィールドに、古文書や民俗資料を用いた歴史研究をしています。

3回のワークショップで用いた古写真は、次の三種類です。

●『朽木村史』(旧朽木村時代の平成16年度から編纂事業が始まり、高島市への合併後の平成22年に発行)の編纂の過程で収集された写真のうち、提供者から使用の許可が得られた写真。

●現地調査を進める中でお借りして使用を認めていただいた写真。

●ワークショップの場で提供いただいた写真。

それから、この企画を進めるためには、企画者側が、古写真の撮影された時期の朽木のくらしについて、しっかり説明できるようになる必要があります。そこで、市場区および周辺区の過去の生業・生活の状況について12名の方に聞き取り調査を行い、必要な資料収集を行いました。調査にご協力下さった皆様には、この場を借りて御礼申し上げます。

なお、今回の連続ワークショップの実施あたり、運営メンバーや地域の方と一緒に予行演習にあたる体験会を実施しました。その様子についてはこちら(http://tkkc.shiga-saku.net/e1271716.html)をご覧ください。

さて、前置きが長くなりましたが、今回は第1回のワークショップについて報告します。

第1回目は、「過去を知る」ことを目的に、24名の方に参加いただきました。

まず、「変化したもの」「変化しなかったもの」をテーマに古写真および現在の写真を見ていきました。

古写真は、明治期から昭和60年代までの様々な年代のものを取り上げました。

郵便局の変遷、役場、中学校などの施設、橋などのインフラ、市場区の街並みなどが変化していった様子を見ていきました。とくに市場区のメインストリートを写した古写真では、建物の一部分や「たばこ」の看板など、今も変わらないものがあることを確認しつつ、参加者のみなさんはどこの何を写したものかを次々と当てていかれました。

次に、4つのグループに分かれて、写真に写っている場所を当てるゲームを行いました。

お渡しした古写真のうち三枚は、岩瀬の集落の入り口付近、宮前坊にある笹百合荘の付近、下荒川橋のもの。皆さん、すぐに正解されました。岩瀬の集落の入り口付近の写真では、当時の選挙ポスターを拡大して見たところ、「誰やろ?」と笑いが起きていました。

ベテラン揃いの班には少しいたずらをして大津市葛川梅ノ木付近の写真をお渡ししたのですが、朽木ではないことがすぐにバレてしまいました。

ゲームの後は「残っていないもの」の写真を見ていきました。

筏流し、キンマ(木馬:山林の奥深くで伐り出された木材を運ぶための木製のそり)、マンガン採掘、麻蒸し、分校など、今は見られなくなってしまった風景です。

最後に、古写真を見て考えたことについてグループで対話を行い、それぞれまとめて発表していきました。各グループからの発表で見えてきたのは、「変わったもの、変わりゆくもの」は何か?「変わらないもの」は何か?ということでした。以下にまとめます。

■変わったもの、変わりゆくものは何か?

・子どもが少なくなってきた。昭和30~40年くらいが子どもが多いピークだった。

・小さいお店がなくなった。映画館がなくなった。

・車が増えた。道路が変化した。

・勤め人が増えた。

・神事の曜日が変わった。小さな集落では神事がなくなった。

■変わらないもの

・景色、自然

・人間の(朽木人としての)気持ち

第1回は、こういった形で「変わったもの、変わりゆくもの」「変わらないもの」を共有して終わりました。

参加者の感想は、

「少し昔の事など振り返る事ができ、心豊かな時間になった」、「違う角度から朽木を見ることができた」といった、日々の暮らしから少し離れて朽木と向き合えたことを評価してくださったもの、

「時代の流れを改めて思い返した」「昔の写真を見て、今と変わってしまってさみしく感じた」と、移り変わりをストレートに受け止めていただいたもの、

「将来に思いをはせることができた」「今後、どのように後世に伝えていくか考えなければならない」といった将来とのつながりを意識されたものなどをいただきました。

また、第2回、第3回に向けて

「若い世代の人たちにもぜひ参加してほしいと思った」「グループ分けで、同じような年代ばかりになったので、変えた方がよい」「次の時代にはどうすれば良いか、話し合いたい」といった要望をいただきました。

これらの要望に応えていくことが、朽木の地域を考えるための企画にとって大事なことと考えます。一つずつになりますが、朽木の今とこれからについて、できるだけ多くの人が考えやすくなるような企画を考えていきたいと思います。

第2回「今の写真を撮って昔の写真と比べてみよう」の様子はこちらをご覧ください。

第3回「私が未来に残したい風景やもの、ことの写真」の様子はこちらをご覧ください。

参考文献

[1] 朽木村史編さん委員会『朽木村史 通史編』, 高島市, 294pp.,2010

[2] 朽木村史編さん委員会『朽木村史 資料編』, 高島市, 264pp.,2010

朽木住民福祉協議会と連携し、「朽木のみんなと円卓会議」を運営しています。

「安心していつまでも朽木で暮せる」地域のために、地域の人々が何ができるのか、どんな将来の朽木地域を描くのか、子どもも大人もともに考え、話し合う場づくりをしています。

「朽木のみんなと円卓会議」の取り組みをご覧ください。

さまざまな世代の人が朽木の昔を知り、今の朽木を確認し、これからの朽木について考える機会を、60年以上前の写真や最近の写真など、写真を入り口にして取り組みました。

報告は、「朽木のみんなと円卓会議」を一緒に進める、総合地球環境学研究所(地球研)の熊澤さんです。

開催案内はこちらです。

朽木で、ずっと残していきたいものってなんだろう

世代をつなぐ 朽木の今昔写真

第1回「昔の写真を見て語ろう」

世代をつなぐ 朽木の今昔写真

第1回「昔の写真を見て語ろう」

日時:2016年7月30日(土)13:30~16:00

場所:朽木市場集会所

こんにちは。京都は北区の上賀茂にある総合地球環境学研究所(地球研)の熊澤です。

報告が遅くなりましたが、今回は古写真を使った連続ワークショップの結果についてご報告します。

今年度の「朽木のみんなと円卓会議」は、朽木で、ずっと残していきたいものや伝えたいものについて、楽しみながら考える場を持ちたいと、古写真(昔の写真)を使ったワークショップ「世代をつなぐ 朽木の今昔写真」を企画しました。この場が、過去の朽木について理解を深めながら、今、そして未来について考えるきっかけとなること、また、古写真を介して、できれば世代間でのつながりを築けるようになることを目標として企画しました。

今年度は、7月~9月に朽木のなかでも市場、野尻、荒川、岩瀬、宮前坊といった朽木市場に比較的近い地区の写真を用いて市場集会所で行う企画と、10月~12月に針畑地域の写真を用いて針畑で実施する企画の二つを行う計画です。

ワークショップは以下の3回シリーズで構成されています。

第1回:「昔の写真を見て語ろう」

ちょっと昔の朽木市場周辺の風景や人々、町の様子などの写真を見ながら、「朽木の何が変わって、何が残ったのか」を話し合います。

第2回:「今の風景を撮って昔の写真と比べてみよう」

古写真に写っている場所を参加者が実際に訪ね、写真を撮り、風景や暮らしの中で、変わったもの、変わらないものなどについて話し合います。

第3回:「私が未来に残したい風景やもの、ことの写真」

参加者に「私が未来に残したい風景やもの、ことの写真」を持ち寄ってもらい、この写真を手がかりに、「朽木でずっと残していきたいものとは何か?」を考えます。

第1回で過去を知り、第2回で現在をとらえ直すことで、第3回で未来に向けて働きかけるというのが、この企画の全体像です。

案内人は、地球研の気候適応史プロジェクトの研究員である鎌谷かおるさんです。

鎌谷さんは、歴史学の研究者で、滋賀県高島市マキノ町知内をフィールドに、古文書や民俗資料を用いた歴史研究をしています。

3回のワークショップで用いた古写真は、次の三種類です。

●『朽木村史』(旧朽木村時代の平成16年度から編纂事業が始まり、高島市への合併後の平成22年に発行)の編纂の過程で収集された写真のうち、提供者から使用の許可が得られた写真。

●現地調査を進める中でお借りして使用を認めていただいた写真。

●ワークショップの場で提供いただいた写真。

それから、この企画を進めるためには、企画者側が、古写真の撮影された時期の朽木のくらしについて、しっかり説明できるようになる必要があります。そこで、市場区および周辺区の過去の生業・生活の状況について12名の方に聞き取り調査を行い、必要な資料収集を行いました。調査にご協力下さった皆様には、この場を借りて御礼申し上げます。

なお、今回の連続ワークショップの実施あたり、運営メンバーや地域の方と一緒に予行演習にあたる体験会を実施しました。その様子についてはこちら(http://tkkc.shiga-saku.net/e1271716.html)をご覧ください。

さて、前置きが長くなりましたが、今回は第1回のワークショップについて報告します。

第1回目は、「過去を知る」ことを目的に、24名の方に参加いただきました。

まず、「変化したもの」「変化しなかったもの」をテーマに古写真および現在の写真を見ていきました。

古写真は、明治期から昭和60年代までの様々な年代のものを取り上げました。

郵便局の変遷、役場、中学校などの施設、橋などのインフラ、市場区の街並みなどが変化していった様子を見ていきました。とくに市場区のメインストリートを写した古写真では、建物の一部分や「たばこ」の看板など、今も変わらないものがあることを確認しつつ、参加者のみなさんはどこの何を写したものかを次々と当てていかれました。

次に、4つのグループに分かれて、写真に写っている場所を当てるゲームを行いました。

お渡しした古写真のうち三枚は、岩瀬の集落の入り口付近、宮前坊にある笹百合荘の付近、下荒川橋のもの。皆さん、すぐに正解されました。岩瀬の集落の入り口付近の写真では、当時の選挙ポスターを拡大して見たところ、「誰やろ?」と笑いが起きていました。

ベテラン揃いの班には少しいたずらをして大津市葛川梅ノ木付近の写真をお渡ししたのですが、朽木ではないことがすぐにバレてしまいました。

ゲームの後は「残っていないもの」の写真を見ていきました。

筏流し、キンマ(木馬:山林の奥深くで伐り出された木材を運ぶための木製のそり)、マンガン採掘、麻蒸し、分校など、今は見られなくなってしまった風景です。

最後に、古写真を見て考えたことについてグループで対話を行い、それぞれまとめて発表していきました。各グループからの発表で見えてきたのは、「変わったもの、変わりゆくもの」は何か?「変わらないもの」は何か?ということでした。以下にまとめます。

■変わったもの、変わりゆくものは何か?

・子どもが少なくなってきた。昭和30~40年くらいが子どもが多いピークだった。

・小さいお店がなくなった。映画館がなくなった。

・車が増えた。道路が変化した。

・勤め人が増えた。

・神事の曜日が変わった。小さな集落では神事がなくなった。

■変わらないもの

・景色、自然

・人間の(朽木人としての)気持ち

第1回は、こういった形で「変わったもの、変わりゆくもの」「変わらないもの」を共有して終わりました。

参加者の感想は、

「少し昔の事など振り返る事ができ、心豊かな時間になった」、「違う角度から朽木を見ることができた」といった、日々の暮らしから少し離れて朽木と向き合えたことを評価してくださったもの、

「時代の流れを改めて思い返した」「昔の写真を見て、今と変わってしまってさみしく感じた」と、移り変わりをストレートに受け止めていただいたもの、

「将来に思いをはせることができた」「今後、どのように後世に伝えていくか考えなければならない」といった将来とのつながりを意識されたものなどをいただきました。

また、第2回、第3回に向けて

「若い世代の人たちにもぜひ参加してほしいと思った」「グループ分けで、同じような年代ばかりになったので、変えた方がよい」「次の時代にはどうすれば良いか、話し合いたい」といった要望をいただきました。

これらの要望に応えていくことが、朽木の地域を考えるための企画にとって大事なことと考えます。一つずつになりますが、朽木の今とこれからについて、できるだけ多くの人が考えやすくなるような企画を考えていきたいと思います。

第2回「今の写真を撮って昔の写真と比べてみよう」の様子はこちらをご覧ください。

第3回「私が未来に残したい風景やもの、ことの写真」の様子はこちらをご覧ください。

参考文献

[1] 朽木村史編さん委員会『朽木村史 通史編』, 高島市, 294pp.,2010

[2] 朽木村史編さん委員会『朽木村史 資料編』, 高島市, 264pp.,2010

Posted by たかしま市民協働交流センター at

15:29

│たかしま・未来・円卓会議報告

報告!安心して対話を楽しむ「つながりカフェ」~絵本から始まる対話を経験してみよう~

2016年10月05日

たかしま市民協働交流センターの坂下です。

昨年度から、「朽木のみんなと円卓会議」で、世代や職業、性別などに関り無く、誰もが安心して対話を楽しむ場を持ちたいと開催しています。

哲学対話を各地で実践されている梶谷真司さんを朽木にお迎えして、哲学対話についてお話をお聞きし、関心のあるメンバーで体験したり、朽木中学校などでも対話を体験していただいたり、数回程度、対話を体験してきました。

そろそろ、自分たちでもファシリテーションをしてみようと、今回は梶谷さんから事前にアドバイスをいただき、ファシリテーションを自分たちでしてみました。

9月27日の「安心して対話を楽しむ つながりカフェ」の案内はこちらです。

これまでの「安心して対話を楽しむ つながりカフェ」についてご覧ください。

今回の参加メンバーは、初めての方お一人と何度も体験している朽木のみんなと円卓会議のメンバー6名でした。少人数でしたが、今回もゆっくりと話をして、聴いて、考える時間を持つことができました。

まずは、いつものように椅子を丸く寄せて座りました。

そして、安心して対話できるイメージについて、どんなイメージか確認しあいました。

・誰でも対等に話ができること

・素直に自分の意見が言えること

・誰でも参加できる

・発言したことが聞いてもらっていると実感できること

そんな場なら、話してみたくなりませんか。

安心して対話をするために、対話のルールをおさらいしました。

《対話のルール》

・何を言ってもいい

・他人の発言を笑ったり否定しない

・話している人のことに耳を傾ける

・話したくなければ話さなくてよい

・急がず、ゆっくり考える

・結論に至らなくてもよい

・分からなくなってもいい

哲学って、「問い、考え、語り、聞く」ことだそうです。対話をとおして、分からないことや問題に気づくこと、一緒に考えること、自分の言葉で語ること、そしてお互いに耳を傾けることを大切にしていきます。

この対話をする上で、助けてくれるアイテムが、毛糸玉の「コミュニティボール」です。

このボールの使い方です。

・ボールを持っている人だけが話していい。

・ボールを持っていない人は黙って聞く。

・ボールをもっている間はゆっくり時間を取ってもいい。

・話したい人は、手を挙げてボールを受け取ってから話す。

・聞きたいこと・話したことができたら、その時に手をあげる。(前の人が話し終わるのを待たなくてもいい)

・話し終わったら、自分で選んで次の人にボールを渡す。

対話のルールとコミュニティボールの使い方を、参加者で確認して始めることで安心感が生まれる気がします。

最初に、自己紹介と「最近の良かったこと」をそれぞれ話していきました。

「最近の良かったこと」を聞くだけでも、お互いに関心が向きます。

今回のテーマは絵本から対話を始めるので、聞きたい絵本を、「おおきなかぶ」、「赤ずきんちゃん」、「おおかみと7ひきの子ヤギ」から選びました。

どんなお話だったけ・・・と、子どもの頃に聞いた話を思い出しながら、どれにするか話ました。オオカミが出てくる話って、3匹の子ブタも赤ずきんちゃんも7ひきの子ヤギも似ていて、記憶の中で混ざってました。あまりはっきり覚えてないということで「おおかみと7ひきの子ヤギ」に決定。

絵本の読み聞かせボランティアをしている方に、読んでいただきました。

じっくり聞くと不思議なお話です。

お話に対する疑問を出し合いました。いろんな疑問が次々に出てきました。

・なぜ人間がオオカミの言うことを聞くのか?

・なぜお金があるのに子ヤギを食べるのか?

・なぜ(お腹を)切ったり、縫ったりされて気がつかないのか?

・なぜ(子ヤギを)飲み込んだのか?

・なぜ人間とオオカミと子ヤギの言葉が通じるのか?

・ヤギの飼い主は、なぜヤギを守らないのか?

・なぜヤギのお母さんは二本足で立っている?

・なぜ子ヤギだけで留守番させてたのか?

・お母さん(ヤギ)は何を探しに行ったのか?(草なら周囲にあるのに)

・お父さんヤギはいないのか?

・オオカミはどうやって子ヤギをつかまえたのか?

・「オオカミ死んだ!」(と喜ぶ)のあのラストでいいのか?

・なぜオオカミはいつも悪者なのか?

・時計の隠れるスペースって、どんな大きさなのか?

・なぜ子ヤギは7匹の設定なのか?

・なぜお母さんヤギは2つの注意点(声と足)だけしか言わなかったのか?

・なぜ1匹しか生き残れなかったのか?

・なぜオオカミは群れで襲わなかったのか?

この疑問から、少し視点を変えて一般的な疑問にしていきました。

・人間と動物は言葉が通じるのか?

・何も感じないほど深く眠れるのか?

・手に入れたいものを得るために、どうしてがんばれるのか?

・どうしてそんなに欲しくなるのか?

・悪者ってなにもの?

・悪者だって死んでいいのか?

・お母さんの子どもを守る勇気はどこから生まれるのか?

・ストーリーは性別(性による役割)を反映しているのでは?

・女性は子どもを守るもの?男性は欲を満たすもの?

これらの疑問から、投票で対話したいテーマを選びました。

今回は、「悪者ってなにもの?」というテーマで30分ほど対話をしました。

まずは、一人ずつ思うところを話してみました。

・24時間悪い人っていないはず。悪いことをした人が、どうしてそれをしたの?と聞かれずに、責められるのは辛い。

・どんな立場から見るかで、悪い、善いというのが決まる。

・悪者は、立場を変えるとどちらも正義と言っているかも。

話は、自分にとって悪いことをした人を、ゆるせる相手、ゆるさざるをえない相手、絶対ゆるせない相手がいるとうことから、悪者と善い人を分ける間に、好き嫌いという感情も入るという話題が出ました。

また、社会には悪者を作ることで安心したり、自分が正義であるために悪者をつくる意識があるのでは?ということ、どうして子ども向けのお話は悪人と善人が分かりやすく書かれているのか?という疑問が出てきました。

最近の子ども向けのお話には、ひどいいたずらをして、その結果として痛い目にあっても、最後にいたずらする個性を受け止めてもらえるというものがあり、子どもへ配慮されている気がするという話も出ました。

子どもが小さい時は、悪いこと、善いことが明確なほうが、理解しやすい。子どもだって、いろんな見方をすることで悪者も善い人も変わること、多面的に考えることもできるのでははないか。いろいろな経験をとおして複雑な状況を理解できるようになっていく。いろんな子どもがいて、善悪がはっきりしていることに納得する子もいれば、おかしいな?と疑問を持つ子もいる。できれば、子どもにも丁寧に、状況やものごとの理由の説明ができるといいね。

など、子どもについて話が多く出てきました。

感想では、

・とてもいい時間だった。中学生などは、この対話の時間、きっととても好きになると思う。

・今日のテーマで対話できたのがよかった。もし自分の関心が低いテーマで対話をすることになっても、今日のように楽しめるだろうか?

・テーマによっては難しくて、考え込むこともあったけれど、他の人が話しているのを聞いているうちに、考えていることを言葉にしたくなってくる。哲学対話の時は、なぜかいろいろ話してしまって、普段なら話さないようなことも言いたくなってくる。

・きっと、言ったことを受け止めてくれると思えるから話したくなるのだと思う。

・今日のテーマ「悪者ってなにもの?」は子ども達だったら、どんな対話になっただろう?

・少子高齢化が進む地域で、地域の課題に何かできることを、と活動してきて、昨年からみなさんの知恵や力と一緒に進めている。何にもしないより、少しでも努力したいと思う。哲学対話も少しでも地域の中で、地域のコミュニケーションのツールになるといいと思う。

・今後は、地域の人の集まりの場へ行ってやってみよう。

・哲学対話が少しずつ広がってきて、うれしい。地域の価値を探して、地域のこれからを話すことを目指すが、その入り方が難しい。それぞれの人の価値感を哲学対話で少し共有できることで、地域のことを話せるようになると思う。

・地域のこれからのことなど、考えたり、思ったりしていても、なかなか話す場が無いと感じる。先日の「朽木の今昔写真」の第3回では、未来へのメッセージをみんなよく話してくれていた。そんな機会も作っていければと思う。

感想の時間も、対話が続いてました。

終了してからのおしゃべりタイムも、いつも楽しい時間になります。

対話の後は、話すことが楽しくなります。

そして、余韻のように話していたテーマについて考え続けてしまいますね。

次回は、朽木文化祭でできればと計画しています。

昨年度から、「朽木のみんなと円卓会議」で、世代や職業、性別などに関り無く、誰もが安心して対話を楽しむ場を持ちたいと開催しています。

哲学対話を各地で実践されている梶谷真司さんを朽木にお迎えして、哲学対話についてお話をお聞きし、関心のあるメンバーで体験したり、朽木中学校などでも対話を体験していただいたり、数回程度、対話を体験してきました。

そろそろ、自分たちでもファシリテーションをしてみようと、今回は梶谷さんから事前にアドバイスをいただき、ファシリテーションを自分たちでしてみました。

9月27日の「安心して対話を楽しむ つながりカフェ」の案内はこちらです。

これまでの「安心して対話を楽しむ つながりカフェ」についてご覧ください。

今回の参加メンバーは、初めての方お一人と何度も体験している朽木のみんなと円卓会議のメンバー6名でした。少人数でしたが、今回もゆっくりと話をして、聴いて、考える時間を持つことができました。

まずは、いつものように椅子を丸く寄せて座りました。

そして、安心して対話できるイメージについて、どんなイメージか確認しあいました。

・誰でも対等に話ができること

・素直に自分の意見が言えること

・誰でも参加できる

・発言したことが聞いてもらっていると実感できること

そんな場なら、話してみたくなりませんか。

安心して対話をするために、対話のルールをおさらいしました。

《対話のルール》

・何を言ってもいい

・他人の発言を笑ったり否定しない

・話している人のことに耳を傾ける

・話したくなければ話さなくてよい

・急がず、ゆっくり考える

・結論に至らなくてもよい

・分からなくなってもいい

哲学って、「問い、考え、語り、聞く」ことだそうです。対話をとおして、分からないことや問題に気づくこと、一緒に考えること、自分の言葉で語ること、そしてお互いに耳を傾けることを大切にしていきます。

この対話をする上で、助けてくれるアイテムが、毛糸玉の「コミュニティボール」です。

このボールの使い方です。

・ボールを持っている人だけが話していい。

・ボールを持っていない人は黙って聞く。

・ボールをもっている間はゆっくり時間を取ってもいい。

・話したい人は、手を挙げてボールを受け取ってから話す。

・聞きたいこと・話したことができたら、その時に手をあげる。(前の人が話し終わるのを待たなくてもいい)

・話し終わったら、自分で選んで次の人にボールを渡す。

対話のルールとコミュニティボールの使い方を、参加者で確認して始めることで安心感が生まれる気がします。

最初に、自己紹介と「最近の良かったこと」をそれぞれ話していきました。

「最近の良かったこと」を聞くだけでも、お互いに関心が向きます。

今回のテーマは絵本から対話を始めるので、聞きたい絵本を、「おおきなかぶ」、「赤ずきんちゃん」、「おおかみと7ひきの子ヤギ」から選びました。

どんなお話だったけ・・・と、子どもの頃に聞いた話を思い出しながら、どれにするか話ました。オオカミが出てくる話って、3匹の子ブタも赤ずきんちゃんも7ひきの子ヤギも似ていて、記憶の中で混ざってました。あまりはっきり覚えてないということで「おおかみと7ひきの子ヤギ」に決定。

絵本の読み聞かせボランティアをしている方に、読んでいただきました。

じっくり聞くと不思議なお話です。

お話に対する疑問を出し合いました。いろんな疑問が次々に出てきました。

・なぜ人間がオオカミの言うことを聞くのか?

・なぜお金があるのに子ヤギを食べるのか?

・なぜ(お腹を)切ったり、縫ったりされて気がつかないのか?

・なぜ(子ヤギを)飲み込んだのか?

・なぜ人間とオオカミと子ヤギの言葉が通じるのか?

・ヤギの飼い主は、なぜヤギを守らないのか?

・なぜヤギのお母さんは二本足で立っている?

・なぜ子ヤギだけで留守番させてたのか?

・お母さん(ヤギ)は何を探しに行ったのか?(草なら周囲にあるのに)

・お父さんヤギはいないのか?

・オオカミはどうやって子ヤギをつかまえたのか?

・「オオカミ死んだ!」(と喜ぶ)のあのラストでいいのか?

・なぜオオカミはいつも悪者なのか?

・時計の隠れるスペースって、どんな大きさなのか?

・なぜ子ヤギは7匹の設定なのか?

・なぜお母さんヤギは2つの注意点(声と足)だけしか言わなかったのか?

・なぜ1匹しか生き残れなかったのか?

・なぜオオカミは群れで襲わなかったのか?

この疑問から、少し視点を変えて一般的な疑問にしていきました。

・人間と動物は言葉が通じるのか?

・何も感じないほど深く眠れるのか?

・手に入れたいものを得るために、どうしてがんばれるのか?

・どうしてそんなに欲しくなるのか?

・悪者ってなにもの?

・悪者だって死んでいいのか?

・お母さんの子どもを守る勇気はどこから生まれるのか?

・ストーリーは性別(性による役割)を反映しているのでは?

・女性は子どもを守るもの?男性は欲を満たすもの?

これらの疑問から、投票で対話したいテーマを選びました。

今回は、「悪者ってなにもの?」というテーマで30分ほど対話をしました。

まずは、一人ずつ思うところを話してみました。

・24時間悪い人っていないはず。悪いことをした人が、どうしてそれをしたの?と聞かれずに、責められるのは辛い。

・どんな立場から見るかで、悪い、善いというのが決まる。

・悪者は、立場を変えるとどちらも正義と言っているかも。

話は、自分にとって悪いことをした人を、ゆるせる相手、ゆるさざるをえない相手、絶対ゆるせない相手がいるとうことから、悪者と善い人を分ける間に、好き嫌いという感情も入るという話題が出ました。

また、社会には悪者を作ることで安心したり、自分が正義であるために悪者をつくる意識があるのでは?ということ、どうして子ども向けのお話は悪人と善人が分かりやすく書かれているのか?という疑問が出てきました。

最近の子ども向けのお話には、ひどいいたずらをして、その結果として痛い目にあっても、最後にいたずらする個性を受け止めてもらえるというものがあり、子どもへ配慮されている気がするという話も出ました。

子どもが小さい時は、悪いこと、善いことが明確なほうが、理解しやすい。子どもだって、いろんな見方をすることで悪者も善い人も変わること、多面的に考えることもできるのでははないか。いろいろな経験をとおして複雑な状況を理解できるようになっていく。いろんな子どもがいて、善悪がはっきりしていることに納得する子もいれば、おかしいな?と疑問を持つ子もいる。できれば、子どもにも丁寧に、状況やものごとの理由の説明ができるといいね。

など、子どもについて話が多く出てきました。

感想では、

・とてもいい時間だった。中学生などは、この対話の時間、きっととても好きになると思う。

・今日のテーマで対話できたのがよかった。もし自分の関心が低いテーマで対話をすることになっても、今日のように楽しめるだろうか?

・テーマによっては難しくて、考え込むこともあったけれど、他の人が話しているのを聞いているうちに、考えていることを言葉にしたくなってくる。哲学対話の時は、なぜかいろいろ話してしまって、普段なら話さないようなことも言いたくなってくる。

・きっと、言ったことを受け止めてくれると思えるから話したくなるのだと思う。

・今日のテーマ「悪者ってなにもの?」は子ども達だったら、どんな対話になっただろう?

・少子高齢化が進む地域で、地域の課題に何かできることを、と活動してきて、昨年からみなさんの知恵や力と一緒に進めている。何にもしないより、少しでも努力したいと思う。哲学対話も少しでも地域の中で、地域のコミュニケーションのツールになるといいと思う。

・今後は、地域の人の集まりの場へ行ってやってみよう。

・哲学対話が少しずつ広がってきて、うれしい。地域の価値を探して、地域のこれからを話すことを目指すが、その入り方が難しい。それぞれの人の価値感を哲学対話で少し共有できることで、地域のことを話せるようになると思う。

・地域のこれからのことなど、考えたり、思ったりしていても、なかなか話す場が無いと感じる。先日の「朽木の今昔写真」の第3回では、未来へのメッセージをみんなよく話してくれていた。そんな機会も作っていければと思う。

感想の時間も、対話が続いてました。

終了してからのおしゃべりタイムも、いつも楽しい時間になります。

対話の後は、話すことが楽しくなります。

そして、余韻のように話していたテーマについて考え続けてしまいますね。

次回は、朽木文化祭でできればと計画しています。

Posted by たかしま市民協働交流センター at

16:12

│たかしま・未来・円卓会議報告

【7/25】たかしまの森へ行こう!~高島トレイルとガイドビジネスを知ろう!~開催報告

2016年08月18日

たかしまの森へ行こう!

~高島トレイルとガイドビジネスを知ろう!~開催報告

7月25日(月)、マキノ高原にて「たかしまの森へ行こう!」第1回勉強会を開催

しました。

■高島トレイルとガイドビジネスを知ろう!

話題提供/マキノ高原観光株式会社 前川 正彦 氏

日 時/7月25日(月) 10:00~12:00(受付9:30 終了13:30)

場 所/マキノ高原【高島市マキノ町牧野931番地】

イベントの案内はこちら。

たかしま市民協働交流センターでは、平成25年度より、さまざまな主体が協働

で課題解決に取り組むまちづくりを目指し、「たかしま・未来・円卓会議」を開催

しています。

これまでの円卓会議の報告はこちら。

今年度も、【朽木地域】という地縁型の円卓会議と、この【森林資源活用】という

テーマ型の二つに絞って、円卓会議をすすめています。

今年度第1回目の勉強会として、これまでの勉強会を踏まえながら、心機一転、

プロジェクト名を【たかしまの森へ行こう!】という名称に変更し、より広く、市民

が参加できるような形で開催していきたいと思いますので、今後も関心のある

方は、どしどし、ご参加ください!

今回は、マキノ高原観光株式会社 前川 正彦 氏より【高島トレイルとガイド

ビジネスを知ろう!】と題して、高島トレイルの魅力と雇用につながるプロガイ

ドについて、紹介をしていただきました。

===============================

日本山岳ガイド協会認定の登山ガイドとして山を案内する前川さんですが、

今から10年ほど前は、ほとんど地元にいない山の案内人で、北アルプスを

案内していてもお客さんに「またここに来てね」と言うことは一回もなかった

そうです。

「向こうでは安全に帰ってもらうということがガイドの仕事。お客さんが、最後、バ

スに乗られるまでが仕事だと厳しく言われていたので、お客さんに怪我をさせな

いということが何よりも大事だった」と、前川さん。

しかし、地元の山で案内するようになると、「また地域に来てもらいたい」という

気持ちが湧いてきたとのことです。自分自身、年も取ってきたので、これからは

もっと里地を活用しようという気持ちになってきました。

今は地元のマキノで先行事例として、フットパスというものを広げていこうとして

おり、山も里も琵琶湖もつなぐ一つのラインで、気軽に誰でも入れるような受け

皿をつくれば、もっと観光客も増えるのではないかとおっしゃっておられました。

その他、詳細は割愛しますが、中央分水嶺・高島トレイルや今回、歩かせてい

ただいた【セラピーロード 調子ヶ滝コース】の片道わずか1.3kmの中、様々な

ガイドポイントで驚きと笑いと感動と心地よさを、与えてくださいました。

そして、これが調子ヶ滝!

僕自身、ガイドさんについていただいて歩くのは初めてで、ただ単に、「山に登

る」「森を歩く」というだけではない満足感を得ることができる、この【プロガイド】

というビジネスの大きな可能性を実感することができました。

この【ガイドビジネス】というものが、自然環境に恵まれ、観光地化されていない

観光資源が豊富な高島市にとって、非常に適したビジネスモデルであるという

ことも、また特筆すべきことだと思いました。

どんな企業にも「優れた営業マン」が必要ですが、この【プロガイド】という職業

は、高島市の良さを存分にPRして、お客さんを呼び込んでくれるうえに、高島

の基幹産業である農業従事者や移住者等のセカンドビジネスとしても、大きな

可能性を含んでおり、本当にワクワクするビジネスモデルだと思いました。

===============================

ガイド体験のあとは、参加者みんなで地域の食材をふんだんに使った「トレイル

弁当」を食べながら交流し、前川さんと質疑応答の時間を持ちました。

兎に角、徹底的に「地域」を意識して、必ずお客さんにお金を落としてもらう仕

組みを考えるということ。

若い人の雇用や収入につながるように、高島市全体で取り組み、みんなが協

力して、ひとつの大きな夢を共有して、はじめて実現する事業なのだと感じる

機会となりました。

報告は、原田でした。