報告!安心して対話を楽しむ つながりカフェ ~いろんな人がいるんだな~を開催しました。

2016年06月16日

今年も朽木住民福祉協議会とともに「朽木のみんなと円卓会議」を進めていきます。

「安心して対話を楽しむ場 つながりカフェ」を開催しました。

開催日 5月23日(月)19:00~21:30

場 所 朽木ふれあいセンター

★開催案内は、こちらをご覧ください。

昨年度から、朽木地域で安心して対話できる場づくり、関係づくりをしたと取り組み始めました。昨年8月に実施した「哲学対話ってなんだろう?」はこちらをご覧ください。

朽木地域の今のことや未来のことを、朽木に住む人や関心を持つ人、年齢もさまざまな人と話すために、コミュニケーション力が大切だと感じ、昨年から哲学対話について体験する場をつくっています。

特別なことではないのですが、年齢の高い人、若い人、女性、男性、さまざまな職業や役割の人が、お互いの言葉にちゃんと耳を傾け、自分の言葉で話すことの大切さを知っていることで、安心して対話できる場が作られます。

今年は、朽木地域のいろんな場所や集まりの場で、安心して対話できる場が広がることをめざしています。

今夜も梶谷真司さんに、東京から来ていただきました。

「話し合いの場を作る~哲学対話という手法の意義」と題して、対話についてお話いただきました。

梶谷さんは、P4C(Philosopy for Children 子どものための哲学)とコミュニティを創るための対話に面白さを感じて、各地で哲学対話の場を持っておられます。

P4C-JpanというHPに、分かりやすく紹介されてますので、ご関心ある方は見てみてください。

梶谷さんから対話についてのお話・・・

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

よい話し合いって、どんなイメージですか?

・誰でも対等に話ができること

・素直に自分の意見が言えること

・誰でも参加できる

・発言したことが聞いてもらっていると実感できること

他にもあるかもしれませんね。

こんなよい話し合いの場では、

主体的・自発的になることができ、当事者性を持つことができるようです。

例えば、学校やクラスで何かルールを決めるとき、生徒の発言から、生徒が自分たちで決めていくと、自分たちで決めたことは守ろうとしますよね。もし、守られなかったらどうするかも、自分たちで決めることもできると、責任もって守るようになって行きます。

いろんな立場の人が関ること、多様性があることで、さまざま考えがあることを理解できます。

男と女も、子どもと大人も、それぞれ生きてきた背景も違うので、分かり合うことは難しいけれど、対話をとおして分かりたいと思えたり、分かっていたと思い込んでいたのと違う面に気づけたり。多様な人がいることがいいですね。

例えば、障がいのある人や高齢の方って、ケアをする人が良かれと思ってしていることが多くないですか?そして、自分の事を考えてしてくれているのだからと、ケアを受ける人もそれを受けていることもあるかもしれません。

対話の場に、病気の人、障がいのある人、高齢の人も入ることで、本当はどう考えているのかを聞くことができる機会になり、多様な価値感に気づき、自分の見方や考え方にも気づく機会になります。

そして、一人ひとりの考えを聞き、お互いを尊重することができ、一緒に活動できる関係、共同性が生まれてきます。

哲学対話では、

・輪になって座ります。

円になることで、前も後ろも無くて、みんなが平等になります。

少し形を変えるだで、話しやすくなりますので、やってみてください。

・机は使いません。

机の前に座ると受身になるというか、学校での習慣で発言しなくなる感じがありませんか。私たちはルールの中で話すことに鳴らされているのですね。

・いろんな人と話すことが大事です。

価値感や年代が似たもの同士で話す方が話が深まるような気がしがちですが、違う考え方や見方の人と話すことで、気づくことや考えることが多くなります。

例えば、子どもは大人が聞きにくいことや分からないことを「なんで?」と素直に聞いてきますよね。そんな子どもの疑問や問いかけにも、対等に分かるように話すことで、自分たちが理解していたつもりになっていたことに気がついたりすることもあります。大切な問いかけかもしれません。

子どもは大人の話は分からないと思われて、話し合いの場に入れることが少ないのですが、子どもが分からないのは当然で、分かるように話すことが大事たと思います。

特にコミュニティの場で、10年、20年先のことを考えるなら、子どもは当事者であり、はずしてはいけないと思いませんか。どんな話し合いの場でも子どもはいていいと思います。その子たちが理解できるできないが大事ではなく、その子たちの前で話せることかどうか、その子たちの未来のまちがどうなっているかと意識することが大事だと思います。

哲学対話の場には、子どもも連れて来てもらうほうがいいと思っていますね。託児もしません。子どもが泣いてたり、騒いでる中で対話することで、子ども達のことが意識できることを大切にしたいと思っています。

対話のルール

1.何を言ってもいい

普通は無いと思いません?今更こんなこと聞いていいかな・・・、間違ったことかな・・・とか、いろいろ

2.否定的な発言はしない

安心してしゃべるためにとても大切ですね。

3.発言せずに、ただ聞いているだけでもいい

会議やワークショップなどで、発言することが強く求められる場面もありますが、言いたい事ができた時に話せばいいと思います。発言しなくても、聞いて考えているかもしれません。

4.お互いに問いかけるようにする

どうして?ただ素直に聞くことって日常生活ではあまりできない。安心して聞いていい場。

5.知識ではなく、自分の経験に即して話す

知識の多い人が話すのではなく、自分の経験から考えることを話す。それぞれの個人の経験は違いますよね。

6.結論が出なくてもいい

まとめる必要はないですね。

7.分からなくなってもいい

分からないことで、考えることができますよね。

★参加者からの質問★

○託児が無くて、対話の途中で子どもが大泣きした時はどうされてますか?

始める前に、子どもが大泣きしたり、騒いでも、みなさん理解してくださいと言っておきますし、お母さんも子どもがうるさくても対話から外れないでくださいね。子どもはだいたいうるさいものですから。とお断りしておきます。

○輪に入るのは何人くらいが適当ですか?

だいたい15~20人くらいだと思いますね。ワークショップなどで4、5人のグループになることが多いと思いますが、その人数では発言しないといられないですよね。発言したい人、したくない人、多様な考えが出る安心して対話の場にするには15人くらいが適当だと思います。

○話し合いというと何かの目的で話をするのが普通ですが、どうまとめるのですか?

特にまとめる必要は無いと思っています。何かを決めるために対話をするのではないと考えています。

安心して発言できない場やお互いを尊重できない場で何かを決めても、お互いが納得したものになっていますか?

人間関係ができていないところでは、話し合いが進まないことないですか? 会議は硬直しませんか?

人間関係をきちんとつくるために、対話をすると捉えています。目の前の課題ではない話題で話すことも時に必要で、関係ないことだからこそ、お互い素直に発言できたり、聞くことができ、その対話をとおして安心して対話できる関係性ができれば、何かを決めなくてはいけない会議もスムーズに進むと思います。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

対話をする前に、対話の進行役(ファシリテーター)についてお話がありました。

哲学対話を体験していただいた方が、おもしろいなと感じたら、自分の職場や地域などで自分で進めてもらえればと思って開催しています。

梶谷さんによると、進行役として特別なことをする必要は無く、ただ対話のルールを毎回きちんと参加者に伝え、参加者が対話のルールを理解して進めることが大切だと言われてました。

お互いが対話のルールを理解している中だと、安心して対話が始められますね。

また、自分から疑問を持ち、自分から問いかけることで参加者一人ひとりが主体的に対話できます。対話を参加者にまかせることが大事だと言われてました。

もし、対話が進まなくて、いい時間にならなかったら?、それは参加者各自の責任なので、進行役の人は気にしなくていいですよ。ともお話しされていました。参加者全員が受身でなく、主体的に参加する意識を作ることなんですね。ちょっと気が楽になります。

対話を進める上で、もう一つ大切なアイテムが「コミュニティボール」(ふわふわの毛糸玉)です。

コミュニティボールの使い方は、

・ボールを持っている人だけが話していい。

・ボールを持っていない人は黙って聞く。

・ボールをもっている間はゆっくり時間を取ってもいい。

・話したい人は、手を挙げてボールを受け取ってから話す。

・聞きたいこと・話したことができたら、その時に手をあげる。(前の人が話し終わるのを待たなくてもいい)

・話し終わったら、自分で選んで次の人にボールを渡す。

です。

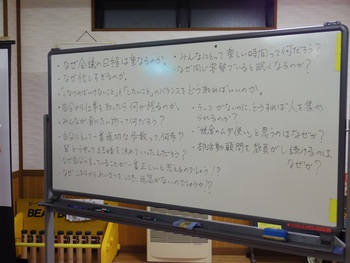

まずは、参加者それぞれが、みんなに聞きたい疑問を出し合いました。

紙に書いて出し合うほうが、たくさん出てきましたね。

いろいろ出た疑問もおもしろく、なぜ、その質問を出されたのか?と問いかけたくなるような気がしてました。

ちょっとご紹介すると

・なぜ会議の日程は重なるのか?

・なぜ忙しすぎるのか?

・しなければいけないこと、したいことのバランスをどう取るのか?

・自分から仕事を取ったら何が残るんだろう?

・みんなが食べたいものってなんだろう?

・みんなどうやって結婚を決めていったんだろう?

・なぜ、自分の言っていることが一番正しいと思えるのでしょう?

・みんなにとって楽しいこ時間ってなんだろう?

・なぜ、同じ姿勢でいると眠くなるのか?

・なぜ、今の学生は学校を「行きたくない」「面倒」と感じるのか?

・どうしたら、自分の話をうまく伝えられるのか?

・なぜ毎日規則正しい生活をしなくてはいけないのか?

・なぜ、あいさつができない職員がいるのだろう? などなど

実にさまざまな疑問が出てきました。

時間に余裕がある時は、この疑問一つひとつについて、なぜその疑問を挙げたのか理由を説明してもらうそうです。それも面白い時間になりそうですね。

梶谷さんは、疑問を持つことが思考の始まりだと言われてました。

疑問がないと、まずはどうして?と考えませんよね。たくさんの疑問を見ていると、自分の中にある疑問に気づいたり、自分の中にある当たり前に疑問を投げかけてみる機会にもなりました。

多くの疑問の中から、各自が対話したいと思う疑問に手を挙げて、多数決で決めていきました。

そして、「みんなどうやって結婚を決めていったんだろう?」

について対話することになりました。

できるだけ、年齢や性別などが混ざるように、そして普段は話をしていない人と輪になりましょうということで、2つのグループに分かれて、椅子を寄せて輪になりました。

もう一度、対話のルールを確認して、対話を始めました。

今回で対話を経験するのは5回目になりますが、いつも時間があっという間に過ぎます。話を聞いているうちに、時計を見るのを忘れてました。

進行役をさせてもらいましたが、話したい人が話し、聞きたい人が聞いていて、自然に対話が進むのにお任せしていた感じです。

結婚している人、していない人、結婚を考え中の人、考えていない人、それぞれにこの疑問について、経験から話しをし、考えることを出し合う中で、新しい疑問も出てきてました。

結婚して何が変わるのか?

幸せな結婚じゃないこともあるのでは?

一緒にいることと、結婚することは別だと思う などなど

時間が来て、話の途中ですが対話は終了。

でも、もう少し話し足りないなと感じるくらい、少し不満だなと思うくらいで終わる方が、もっと話したい、聞きたいなという余韻が残っていいそうです。

終了後、全員で輪になって感想を出し合いました。

いつも対話の時間は、家族のことやご自身のことなど一人ひとりのお話を聞いているうちに、その人のことをもっと知りたいな、と思うようになり、別の場所で出会ったときも親しみを感じるようになります。

また、「安心して対話を楽しむ場 つながりカフェ」を開催したいと思います。

関心お持ちの方は、ぜひご参加くださいね。

たかしま市民協働交流センター 坂下でした。

「安心して対話を楽しむ場 つながりカフェ」を開催しました。

開催日 5月23日(月)19:00~21:30

場 所 朽木ふれあいセンター

★開催案内は、こちらをご覧ください。

昨年度から、朽木地域で安心して対話できる場づくり、関係づくりをしたと取り組み始めました。昨年8月に実施した「哲学対話ってなんだろう?」はこちらをご覧ください。

朽木地域の今のことや未来のことを、朽木に住む人や関心を持つ人、年齢もさまざまな人と話すために、コミュニケーション力が大切だと感じ、昨年から哲学対話について体験する場をつくっています。

特別なことではないのですが、年齢の高い人、若い人、女性、男性、さまざまな職業や役割の人が、お互いの言葉にちゃんと耳を傾け、自分の言葉で話すことの大切さを知っていることで、安心して対話できる場が作られます。

今年は、朽木地域のいろんな場所や集まりの場で、安心して対話できる場が広がることをめざしています。

今夜も梶谷真司さんに、東京から来ていただきました。

「話し合いの場を作る~哲学対話という手法の意義」と題して、対話についてお話いただきました。

梶谷さんは、P4C(Philosopy for Children 子どものための哲学)とコミュニティを創るための対話に面白さを感じて、各地で哲学対話の場を持っておられます。

P4C-JpanというHPに、分かりやすく紹介されてますので、ご関心ある方は見てみてください。

梶谷さんから対話についてのお話・・・

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

よい話し合いって、どんなイメージですか?

・誰でも対等に話ができること

・素直に自分の意見が言えること

・誰でも参加できる

・発言したことが聞いてもらっていると実感できること

他にもあるかもしれませんね。

こんなよい話し合いの場では、

主体的・自発的になることができ、当事者性を持つことができるようです。

例えば、学校やクラスで何かルールを決めるとき、生徒の発言から、生徒が自分たちで決めていくと、自分たちで決めたことは守ろうとしますよね。もし、守られなかったらどうするかも、自分たちで決めることもできると、責任もって守るようになって行きます。

いろんな立場の人が関ること、多様性があることで、さまざま考えがあることを理解できます。

男と女も、子どもと大人も、それぞれ生きてきた背景も違うので、分かり合うことは難しいけれど、対話をとおして分かりたいと思えたり、分かっていたと思い込んでいたのと違う面に気づけたり。多様な人がいることがいいですね。

例えば、障がいのある人や高齢の方って、ケアをする人が良かれと思ってしていることが多くないですか?そして、自分の事を考えてしてくれているのだからと、ケアを受ける人もそれを受けていることもあるかもしれません。

対話の場に、病気の人、障がいのある人、高齢の人も入ることで、本当はどう考えているのかを聞くことができる機会になり、多様な価値感に気づき、自分の見方や考え方にも気づく機会になります。

そして、一人ひとりの考えを聞き、お互いを尊重することができ、一緒に活動できる関係、共同性が生まれてきます。

哲学対話では、

・輪になって座ります。

円になることで、前も後ろも無くて、みんなが平等になります。

少し形を変えるだで、話しやすくなりますので、やってみてください。

・机は使いません。

机の前に座ると受身になるというか、学校での習慣で発言しなくなる感じがありませんか。私たちはルールの中で話すことに鳴らされているのですね。

・いろんな人と話すことが大事です。

価値感や年代が似たもの同士で話す方が話が深まるような気がしがちですが、違う考え方や見方の人と話すことで、気づくことや考えることが多くなります。

例えば、子どもは大人が聞きにくいことや分からないことを「なんで?」と素直に聞いてきますよね。そんな子どもの疑問や問いかけにも、対等に分かるように話すことで、自分たちが理解していたつもりになっていたことに気がついたりすることもあります。大切な問いかけかもしれません。

子どもは大人の話は分からないと思われて、話し合いの場に入れることが少ないのですが、子どもが分からないのは当然で、分かるように話すことが大事たと思います。

特にコミュニティの場で、10年、20年先のことを考えるなら、子どもは当事者であり、はずしてはいけないと思いませんか。どんな話し合いの場でも子どもはいていいと思います。その子たちが理解できるできないが大事ではなく、その子たちの前で話せることかどうか、その子たちの未来のまちがどうなっているかと意識することが大事だと思います。

哲学対話の場には、子どもも連れて来てもらうほうがいいと思っていますね。託児もしません。子どもが泣いてたり、騒いでる中で対話することで、子ども達のことが意識できることを大切にしたいと思っています。

対話のルール

1.何を言ってもいい

普通は無いと思いません?今更こんなこと聞いていいかな・・・、間違ったことかな・・・とか、いろいろ

2.否定的な発言はしない

安心してしゃべるためにとても大切ですね。

3.発言せずに、ただ聞いているだけでもいい

会議やワークショップなどで、発言することが強く求められる場面もありますが、言いたい事ができた時に話せばいいと思います。発言しなくても、聞いて考えているかもしれません。

4.お互いに問いかけるようにする

どうして?ただ素直に聞くことって日常生活ではあまりできない。安心して聞いていい場。

5.知識ではなく、自分の経験に即して話す

知識の多い人が話すのではなく、自分の経験から考えることを話す。それぞれの個人の経験は違いますよね。

6.結論が出なくてもいい

まとめる必要はないですね。

7.分からなくなってもいい

分からないことで、考えることができますよね。

★参加者からの質問★

○託児が無くて、対話の途中で子どもが大泣きした時はどうされてますか?

始める前に、子どもが大泣きしたり、騒いでも、みなさん理解してくださいと言っておきますし、お母さんも子どもがうるさくても対話から外れないでくださいね。子どもはだいたいうるさいものですから。とお断りしておきます。

○輪に入るのは何人くらいが適当ですか?

だいたい15~20人くらいだと思いますね。ワークショップなどで4、5人のグループになることが多いと思いますが、その人数では発言しないといられないですよね。発言したい人、したくない人、多様な考えが出る安心して対話の場にするには15人くらいが適当だと思います。

○話し合いというと何かの目的で話をするのが普通ですが、どうまとめるのですか?

特にまとめる必要は無いと思っています。何かを決めるために対話をするのではないと考えています。

安心して発言できない場やお互いを尊重できない場で何かを決めても、お互いが納得したものになっていますか?

人間関係ができていないところでは、話し合いが進まないことないですか? 会議は硬直しませんか?

人間関係をきちんとつくるために、対話をすると捉えています。目の前の課題ではない話題で話すことも時に必要で、関係ないことだからこそ、お互い素直に発言できたり、聞くことができ、その対話をとおして安心して対話できる関係性ができれば、何かを決めなくてはいけない会議もスムーズに進むと思います。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

対話をする前に、対話の進行役(ファシリテーター)についてお話がありました。

哲学対話を体験していただいた方が、おもしろいなと感じたら、自分の職場や地域などで自分で進めてもらえればと思って開催しています。

梶谷さんによると、進行役として特別なことをする必要は無く、ただ対話のルールを毎回きちんと参加者に伝え、参加者が対話のルールを理解して進めることが大切だと言われてました。

お互いが対話のルールを理解している中だと、安心して対話が始められますね。

また、自分から疑問を持ち、自分から問いかけることで参加者一人ひとりが主体的に対話できます。対話を参加者にまかせることが大事だと言われてました。

もし、対話が進まなくて、いい時間にならなかったら?、それは参加者各自の責任なので、進行役の人は気にしなくていいですよ。ともお話しされていました。参加者全員が受身でなく、主体的に参加する意識を作ることなんですね。ちょっと気が楽になります。

対話を進める上で、もう一つ大切なアイテムが「コミュニティボール」(ふわふわの毛糸玉)です。

コミュニティボールの使い方は、

・ボールを持っている人だけが話していい。

・ボールを持っていない人は黙って聞く。

・ボールをもっている間はゆっくり時間を取ってもいい。

・話したい人は、手を挙げてボールを受け取ってから話す。

・聞きたいこと・話したことができたら、その時に手をあげる。(前の人が話し終わるのを待たなくてもいい)

・話し終わったら、自分で選んで次の人にボールを渡す。

です。

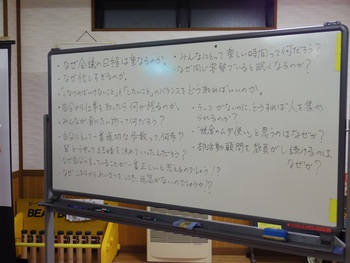

まずは、参加者それぞれが、みんなに聞きたい疑問を出し合いました。

紙に書いて出し合うほうが、たくさん出てきましたね。

いろいろ出た疑問もおもしろく、なぜ、その質問を出されたのか?と問いかけたくなるような気がしてました。

ちょっとご紹介すると

・なぜ会議の日程は重なるのか?

・なぜ忙しすぎるのか?

・しなければいけないこと、したいことのバランスをどう取るのか?

・自分から仕事を取ったら何が残るんだろう?

・みんなが食べたいものってなんだろう?

・みんなどうやって結婚を決めていったんだろう?

・なぜ、自分の言っていることが一番正しいと思えるのでしょう?

・みんなにとって楽しいこ時間ってなんだろう?

・なぜ、同じ姿勢でいると眠くなるのか?

・なぜ、今の学生は学校を「行きたくない」「面倒」と感じるのか?

・どうしたら、自分の話をうまく伝えられるのか?

・なぜ毎日規則正しい生活をしなくてはいけないのか?

・なぜ、あいさつができない職員がいるのだろう? などなど

実にさまざまな疑問が出てきました。

時間に余裕がある時は、この疑問一つひとつについて、なぜその疑問を挙げたのか理由を説明してもらうそうです。それも面白い時間になりそうですね。

梶谷さんは、疑問を持つことが思考の始まりだと言われてました。

疑問がないと、まずはどうして?と考えませんよね。たくさんの疑問を見ていると、自分の中にある疑問に気づいたり、自分の中にある当たり前に疑問を投げかけてみる機会にもなりました。

多くの疑問の中から、各自が対話したいと思う疑問に手を挙げて、多数決で決めていきました。

そして、「みんなどうやって結婚を決めていったんだろう?」

について対話することになりました。

できるだけ、年齢や性別などが混ざるように、そして普段は話をしていない人と輪になりましょうということで、2つのグループに分かれて、椅子を寄せて輪になりました。

もう一度、対話のルールを確認して、対話を始めました。

今回で対話を経験するのは5回目になりますが、いつも時間があっという間に過ぎます。話を聞いているうちに、時計を見るのを忘れてました。

進行役をさせてもらいましたが、話したい人が話し、聞きたい人が聞いていて、自然に対話が進むのにお任せしていた感じです。

結婚している人、していない人、結婚を考え中の人、考えていない人、それぞれにこの疑問について、経験から話しをし、考えることを出し合う中で、新しい疑問も出てきてました。

結婚して何が変わるのか?

幸せな結婚じゃないこともあるのでは?

一緒にいることと、結婚することは別だと思う などなど

時間が来て、話の途中ですが対話は終了。

でも、もう少し話し足りないなと感じるくらい、少し不満だなと思うくらいで終わる方が、もっと話したい、聞きたいなという余韻が残っていいそうです。

終了後、全員で輪になって感想を出し合いました。

いつも対話の時間は、家族のことやご自身のことなど一人ひとりのお話を聞いているうちに、その人のことをもっと知りたいな、と思うようになり、別の場所で出会ったときも親しみを感じるようになります。

また、「安心して対話を楽しむ場 つながりカフェ」を開催したいと思います。

関心お持ちの方は、ぜひご参加くださいね。

たかしま市民協働交流センター 坂下でした。

【報告】朽木中学3年生「朽木の未来を考える授業」2日目

【報告】朽木中学3年生「朽木の未来を考える授業」1日目

朽木の未来へつなぐ物語づくり報告(その3:朽木の未来に残したいことや今からできることを対話する)

朽木の未来へつなぐ物語づくり報告(その2:朽木の市民グループへへ聞き取り)

朽木の未来へつなぐ物語づくり報告(その1:未来への物語づくり勉強会)

朽木地域意識調査まとめ~400人の朽木への思い~

【報告】朽木中学3年生「朽木の未来を考える授業」1日目

朽木の未来へつなぐ物語づくり報告(その3:朽木の未来に残したいことや今からできることを対話する)

朽木の未来へつなぐ物語づくり報告(その2:朽木の市民グループへへ聞き取り)

朽木の未来へつなぐ物語づくり報告(その1:未来への物語づくり勉強会)

朽木地域意識調査まとめ~400人の朽木への思い~

Posted by たかしま市民協働交流センター at 17:58

│たかしま・未来・円卓会議報告