【7/30(土)】朽木で、ずっと残していきたいものってなんだろう 世代をつなぐ朽木の今昔写真

2016年07月12日

朽木住民福祉協議会&朽木のみんなと円卓会議

画像をクリックすると大きくなります。

朽木でずっと、残したいものや伝えたいものについて、3回シリーズで考えます。

第1回は、ちょっと昔の朽木市場周辺の風景や人々、町の様子などの写真を見ながら、「朽木の何が変わって、何が残っているのか」を一緒にお話します。

昔のことを知っている人、知らない人、朽木の移り変わりに興味のある人、朽木の今昔を知りたい人、みんなで話しませんか。

お気軽にご参加ください。

日時 2016年7月30日(土)13:30~16:00

場所 市場集会所(高島市朽木市場505)

地図

参加対象 子どもからおとなまで、朽木の今と昔や朽木に残したいものに関心のある方。

小さなお子さん連れの方も歓迎です!託児はありませんが、小さな子どもたち

も一緒にご参加ください。

参加費 200円(飲み物、お菓子代)

スケジュール

13:30 あいさつ

13:40 自己紹介

14:00 昔の写真を見る意味について

14:10 昔の写真をみながら話しましょう

・「変化したもの」について

・「残っていないもの」について

(途中休憩10分あり)

16:00 終了

案内人 鎌谷かおるさん(総合地球環境学研究所)

申込方法 下記の連絡先に、お名前、年齢、ご住所、お電話番号、メールなどをご連絡

ください。

お申し込みは7月28日までにお願いいたします。

お申し込み・お問い合わせ先

たかしま市民協働交流センター

TEL 0740-20-5758

FAX 0740-20-5757

E-mail webmaster@tkkc.takashima-shiga.jp

朽木ふれあいセンター

TEL 0740-38-1607

FAX 0740-38-2612

E-mail miyata@takashima-shakyo.or.jp

※当日は記録のためにビデオ撮影を行います。

「朽木のみんなと円卓会議」への協力機関のうち、滋賀県琵琶湖環境科学研究センターと総合地球環境学研究所において研究成果として取りまとめさせていただくための記録です。研究目的以外には一切使用いたしません。研究成果として公表する際は、発言者が特定できない形で整理いたします。

朽木で、ずっと残していきたいものってなんだろう

世代をつなぐ 朽木の今昔写真

第1回「昔の写真を見て語ろう」

世代をつなぐ 朽木の今昔写真

第1回「昔の写真を見て語ろう」

画像をクリックすると大きくなります。

朽木でずっと、残したいものや伝えたいものについて、3回シリーズで考えます。

第1回は、ちょっと昔の朽木市場周辺の風景や人々、町の様子などの写真を見ながら、「朽木の何が変わって、何が残っているのか」を一緒にお話します。

昔のことを知っている人、知らない人、朽木の移り変わりに興味のある人、朽木の今昔を知りたい人、みんなで話しませんか。

お気軽にご参加ください。

日時 2016年7月30日(土)13:30~16:00

場所 市場集会所(高島市朽木市場505)

地図

参加対象 子どもからおとなまで、朽木の今と昔や朽木に残したいものに関心のある方。

小さなお子さん連れの方も歓迎です!託児はありませんが、小さな子どもたち

も一緒にご参加ください。

参加費 200円(飲み物、お菓子代)

スケジュール

13:30 あいさつ

13:40 自己紹介

14:00 昔の写真を見る意味について

14:10 昔の写真をみながら話しましょう

・「変化したもの」について

・「残っていないもの」について

(途中休憩10分あり)

16:00 終了

案内人 鎌谷かおるさん(総合地球環境学研究所)

申込方法 下記の連絡先に、お名前、年齢、ご住所、お電話番号、メールなどをご連絡

ください。

お申し込みは7月28日までにお願いいたします。

お申し込み・お問い合わせ先

たかしま市民協働交流センター

TEL 0740-20-5758

FAX 0740-20-5757

E-mail webmaster@tkkc.takashima-shiga.jp

朽木ふれあいセンター

TEL 0740-38-1607

FAX 0740-38-2612

E-mail miyata@takashima-shakyo.or.jp

※当日は記録のためにビデオ撮影を行います。

「朽木のみんなと円卓会議」への協力機関のうち、滋賀県琵琶湖環境科学研究センターと総合地球環境学研究所において研究成果として取りまとめさせていただくための記録です。研究目的以外には一切使用いたしません。研究成果として公表する際は、発言者が特定できない形で整理いたします。

Posted by たかしま市民協働交流センター at

17:09

│たかしま・未来・円卓会議

【7/25】たかしまの森へ行こう!~高島トレイルとガイドビジネスを知ろう!~

2016年07月01日

たかしまの 森へ行こう!

~高島トレイルとガイドビジネスを知ろう!~

話題提供/マキノ高原観光株式会社 前川 正彦 氏

年間500人以上のお客さんのガイド業をこなす前川さんに高島

トレイルの魅力と雇用につながるプロガイドについて、話題提供

していただき、これからの山や森のしごとについて考えます。

日 時/7月25日(月)

10:00~12:00(受付9:30 終了13:30)

場 所/マキノ高原【高島市マキノ町牧野931番地】

参加費/500円【別途昼食費900円】

※参加費は当日、現地で徴収いたします。

※昼食は高島トレイル弁当をご用意します。

定 員/20名【要申込・先着順】

〆 切/7月22日(金)

◆たかしまの 森へ行こう!~森と人がつながるプロジェクト~ について

淀川水系約1450万人が飲むといわれる琵琶湖の水の約38%が、ここ高島市から琵琶湖に注が

れています。高島市の人々は先祖代々自然と共に生きながら、そんな貴重な水を守ってきました。一方、

市の森林面積は36,966haで、市の陸地面積の72%を占めており、戦後の拡大造林で植林され

た杉やヒノキといった針葉樹(人工林)も、利用可能な段階を迎えつつあるのに、林業者の高齢化や木

材価格の低迷などにより、森に人が入らなくなって久しいのが現状です。

もともと森林は、水源のかん養や山地災害の抑制、地球温暖化の防止など、木材としての利用以外に

も、たくさんの機能を発揮して、市民生活や地域経済に重要な役割を果たしています。このため、わたし

たちの地域の森林を適正に整備し、保全を図ることで、森林の多面的な機能を持続させることが重要で

す。「緑のダム」といわれる森林について学び、適正な範囲で利活用することが、びわ湖の水環境を守る

ことにもつながるのです。

本プロジェクトでは、勉強会やポータルサイトの運営を通じて、森林にまつわる基礎情報や観光情報、

森林に関する仕事や人といった情報を広く提供することで、主に高島市内で水源の森を活用している

人や団体、組織、企業がつながり、市民と森がつながる地域社会を目指します。

このたかしまの森とわたしたちが、ちょうど良い距離感で共生し、水源の森を尊ぶ気持ちが、子や孫

の世代にまで引き継がれていくことを願っています。

主 催/たかしまの 森へ行こう!ネットワーク

共 催/たかしま市民協働交流センター〒520-1622 高島市今津町中沼1-4-1

TEL:0740-20-5758 FAX:0740-20-5757

協 力/滋賀県 琵琶湖環境科学研究センター/大学共同利用期間法人 総合地球環境学研究所

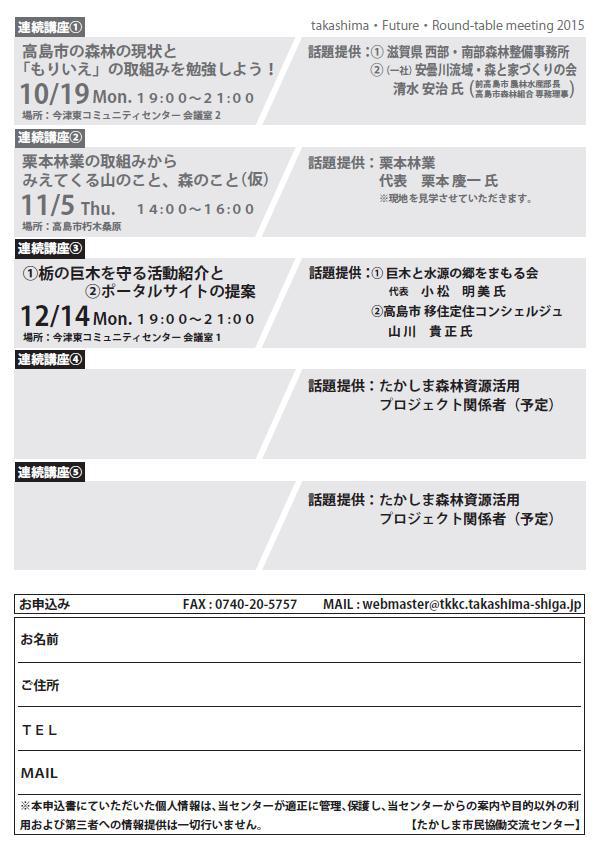

平成27年度 たかしま・未来・円卓会議 たかしま森林資源活用プロジェクト⑤開催報告

2016年03月23日

平成27年度 たかしま・未来・円卓会義

たかしま森林資源活用プロジェクト⑤

先日、3月3日に以下の内容で、第5回勉強会を開催しました。

第1部 滋賀県琵琶湖環境科学研究センター 木村 道徳 氏

■高島の森林・未来へのアプローチ①

第2部 総合地球環境学研究所 手代木 功基 氏

■高島の森林・未来へのアプローチ②

たかしま市民協働交流センターでは、平成25年度より、

さまざまな主体が協働で課題解決に取り組むまちづくりを目指し、

「たかしま・未来・円卓会議」を開催しています。

これまでの円卓会議の報告はこちら。

今年度は、【朽木地域】という地縁型の円卓会議と

この【森林資源活用】というテーマ型の二つに絞って、

円卓会議をすすめています。

今回は第5回として、これまでの勉強会を踏まえ、

滋賀県琵琶湖環境科学研究センターの木村氏、および

総合地球環境学研究所の手代木氏より

【高島の森林・未来へのアプローチ】と題して、研究者の視点から

このプロジェクトにどのように関わっていただいているのか、また

どのような関わりができるのかについて、紹介をしていただきました。

まずはじめに、滋賀県琵琶湖環境科学研究センターの木村 道徳さんに、

研究センターとしての関わりや木村さんの研究についての紹介と

これまで高島市内および滋賀県内で実施してきた薪材としての

森林資源活用の研究について、報告していただきました。

◆滋賀県琵琶湖環境科学研究センターについて

<目的>

琵琶湖環境科学研究センターは、琵琶湖とその流域を一体のものとしてとらえ、健全な水循環、物質循環、生態系の保全といった視点から琵琶湖と滋賀の環境に関する現象の解明、行政課題に取り組むため、幅広いネットワークの形成を図りながら、総合的に試験研究を推進することによって、滋賀をモデルとした持続可能な社会の構築に貢献する。(HPより抜粋)

森林面積は非常に広く(県土の1/2で琵琶湖面積の3倍!)、

滋賀県の人々の生活に大きく影響している!

◆木村氏の研究について

<研究テーマについて>

琵琶湖流域の研究を進める → 源流域の森林の研究は欠かせない

・生態系のなかでの森林のあり方ということで、土砂の流出などわかっていることはあるが、どうしたらいいのかまではわかっていない。そもそも社会として、森林のあり方を考えないといけない。

→環境計画、環境政策を専門としている木村氏が研究

<森林管理の問題>

・森林に価値がない→所有者の管理意識の低下

→木材としての森林活用だけでなく、観光や精神的な豊かさなど、社会の中での森林の活用を考える

・社会全体の流れで、エネルギー源としての木材利用が見直されている

→エネルギーとしての活用を一つの基準としてとらえ、研究

<エネルギー源としての木材利用について>

・百年前の課題→エネルギー源として「はげ山」になるほど、森林を活用していた。

→治山事業により、青々とした山に。

・現在の課題→木材の輸入やエネルギー革命により、森林が使われなくなった。

→「ほとんど利用しない」のではなく、「利用し尽くす」のでもない、その間を取るような利用が望まれる。

<山の上手な使い方を考える>

・地域社会として、森林をどう維持管理していくかということを考える必要がある。

・地域社会で森林がどのように使われているか、また森林に与える影響についても継続的に調査。

・地域の森林が、未来にどうあって欲しいのかという「森林ビジョン」を地域全体で共有する必要がある。

→地域社会ので森林情報の共有

・山間集落の過疎高齢化など、山への関心が薄れ、ふれ合いがない→地域社会の森林ビジョンがない。

→地域社会のおける森林へのまなざし育成

地域社会全体で森林に関する情報を共有しバランスを

取った使い方ができる社会的仕組みが必要

・森林の成長スピードを越えて、利用が進むと森は消滅する。

→森林と地域エネルギーの連関を考える場を作っていきたい。

その他、詳細は割愛しますが、

<高島市の利用可能な森林資源の検討>ということで、

次の3つの条件

(①植生が広葉樹 ②集落からの距離が100m以内 ③土地利用が建物用地)で、

薪材として伐採・活用ができる森林面積を試算したり、

<高島市内での薪ストーブ設置調査>ということで、

高島市内での薪ストーブの設置家庭の特把握と薪消費量(需要量)の推定の

結果を報告していただきました。

研究者という視点から、高島市の森林にどのような課題があり、

研究者としてどのようなことが地域に還元できるのかなどを

お話しいただきました。

===============================

続いて、総合地球環境学研究所の手代木 功基さんに

高島の森林・未来へのアプローチ②

~高島市朽木における地域資源としてのトチノキ巨木林~

と題して、お話ししていただきました。

<トチノキの研究について>

・2010年くらいから、朽木でトチノキについて研究・調査を実施。

ここではこれまで行ってきた研究(共同研究)の報告として、以下の3つについて

お話していただきました。

①トチノキ巨木林の実態

②トチノミと野生動物

③トチノキと地域の関わりについて

・トチノキは日本全国広い範囲で確認され、特に沢筋に分布。

・縄文時代の遺跡から、トチノミを食べていたことが発見されている。

・山村の暮らしに密接に関わっている。

・淀川水系の最上流部の朽木は、地域面積の90%が森林。

・2010年より、トチノキの巨木伐採が確認され、保全活動が広がっている地域でもある。

・巨木と水源の郷をまもる会とも連携して、研究を行っている。

◆手代木氏の研究について

●巨木林がどういったところに分布しているのか。

●地域の人々の暮らしと巨木林がどう関わっているのか。

●トチモチがどのような経緯で特産品かしてきたのか。他地域とどういった違いがあるのか。

→現代における森林資源としてのトチモチの価値を再考。

→研究成果を地元に人に活用していただきたい。

<①トチノキ巨木林の実態について>

①トチノキ巨木林はどこにあるのか

・巨木以外のトチノキも含めた全体像を把握

→谷に育成する全てのトチノキ個体位置と胸高周囲長を計測

→胸高周囲長300cm以上を巨木とする

・巨木は谷の最上流部に多く分布

・小中径木は谷筋に全域的に分布

・谷底から近い場所には、小中径木が多い

・巨木は谷底から一定の高さ(10~25m程度)に出現

②巨木林の周辺環境はどうなっているのか

・植生調査、地形調査

→巨木林は、谷筋近くに分布。上部にはアカシデ、コナラ、ミズナラ(左)やミズメ、リョウブ、アスナロ(右)などの二次林の構成主が主体となっている。

→朽木の二次林は、主に薪炭林として利用されてきた。→炭焼き窯跡が17か所確認できた。

→巨木林は積極的な山林利用の中に存在

なぜ、このような傾向が見られるのか。

→巨木へと成長していく長い年月の中で、土石流や斜面崩壊の影響が最も少ない場所に、巨木林が残ってきたと考えられる。

→さらに、そこに人の利用や保護の意識が重層的に重なり合い、巨木林が成立

◆ポイント

朽木地域のトチノキ巨木林は、

人が積極的に利用してきた里山に残る文化的な遺産

<②トチノミと野生動物について>

・トチノミに関して聞き取り調査をすると、「シカ」に食べられているという声をよく聞く。

→本当にトチノミはシカに食べられているのか?

・トチノミには渋み成分や苦味成分が含まれており、食べられる動物は限られる。

・トチノミを食べる動物として知られているのは、ネズミ、リス。

・シカは食べることは知られているが、稀である。

→朽木において、何がトチノミを食べているのかを調査

→赤外線カメラで動画撮影

・トチノミの持ち去りに大きく寄与しているのは、ネズミである可能性が高い

・シカはトチノキ周辺を頻繁に訪問し、トチノミを食べていた!

・年によって傾向が異なる? →現在、さらにデータを蓄積中

<③トチノキと地域の関わりについて>

・トチノミがとれなくなった。

・地域の人々は、トチノミを入手するため苦闘。

→トチノキの下に爆音機設置、木の周辺にテープを張るなどするが、うまくいかず・・・

●栃餅づくりへの利用

・トチノミがとれない。→他地域で実を採取し、持ってきてくれる人が少しずつ増えた。

→トチノミの利用が可能に!→トチノミ利用のネットワーク

・日本の様々な地域でとれるトチノミがなぜ、特産品となるのか。

栃餅づくりの「技術」こそが特産品!

→灰によるあく抜きなど、簡単に出来ない技術を持った人が、比較的たくさんの残っている。

・全国に約1000か所ほど道の駅があり、電話でヒアリング調査を実施。

→そのうち、246施設でトチノミを利用した食品を販売している。

・朽木ならではの、他の地域にはない特徴とは?

→巨木伐採問題を契機とした保全団体の設立と様々なイベントの開始

→トチノキの存在や価値を理解する人々の増加

→他地域(綾部市古屋地区)との交流がはじまった!

一方で・・・

→外部の人々の協働が生まれているが、地元全体でトチノキ・トチノミに対する関心は、必ずしも成熟しない可能性も考えられる。

→地域全体に「トチノキ・トチノミと関わる文化」が残るような活動が重要

◆まとめ

・トチノキやトチノミを使ったトチモチなどは、朽木の自然環境に支えられ、地域の人々との関わりや地域外との関係の中で生き続けている「文化的な遺産」である。

・今後の対応次第では失われる可能性もある脆弱な資源

===============================

勉強会をしていると、「知っているつもり」になっている団体や個人の、

全く知らなかった側面や、思いの強さのようなものを、その発言や態度、

また、言葉の端々で同時に感じることが出来ます。

みなさんの抱える仕事への熱意や想いのようなものと合わせて

課題をお聞きしていると、それは僕自身の課題のように思えてきます。

今回、報告して頂いた研究者のお二人は、仕事ではありますが

これだけ何度も何度も、この高島の地へ訪れてくれていることを考えると

その課題解決への意欲や、想いの強さを感じずにはいられません。

行政だけでは、また地域だけでは解決できない課題だからこそ、

より多くの人の知恵や力を総動員して、

解決に向かわなければいけないのだと思います。

そこに、協働や総働の意味があるだと思っています。

報告は、原田でした。

【報告】1月31日、朽木で、ずっと伝えていきたいものってなんだろう~おいしいものと対話で見つけよう②~

2016年02月04日

今回、朽木地域でずっと伝えていきたいものや大切にしているものについて、参加者同士で対話し、お互いに気づいたり、考えたりする機会を持ちたいと、「朽木で、ずっと伝えていきたいものってなんだろう?~おいしいものと対話で見つけよう②~」を開催しました。

開催案内のページです。

開催 2016年1月31日(日)13:30~16:00

場所 朽木保健センター

たかしま市民協働交流センターでは、朽木住民福祉協議会のみなさんと一緒に、朽木地域の方々と地域の未来や課題、一人ひとりができることなどを話し合う機会を作るために「朽木のみんなと円卓会議」を進めています。昨年の夏には朽木の若者とともに話す機会を持ちました。

報告は、下記のリンクからご覧いただけます。

「第1回 若者の朽木が好きから始まる」

「第2回 若者の朽木が気になるから考えよう」

開催して感じたことは、もっと話しやすい場づくりが必要だということでした。

「朽木のみんなと円卓会議」に取り組むメンバーで「哲学対話」という対話の場を経験し、今年度の後半は安心してコミュニケーションできる場づくりをすることにしました。

報告「哲学対話ってなんだろう」

地域の課題をテーマにすることからではなく、参加者が地域で関心を持っておられることについて対話する中から、お互いが考えている地域の課題や大切にしたいことなどに気づく機会を持ちたいと思いました。

身近に関心を持っておられることとして、「へしこ」を材料にして開催することにしました。

第1回目の前回は、参加者同士が「へしこ」について情報交換を行った後、美食倶楽部の他谷さんからお聞きしたレシピで、「へしこ」の新しい食べ方・使い方を、実際に参加者の皆さんといっしょに試してみました。

第1回目の開催報告は、下記のリンクからご覧いただけます。

「【報告】12月13日、朽木で、ずっと伝えていきたいものってなんだろう~おいしいものと対話で見つけよう①~」

第2回目となる今回は、「へしこってヘルシー食?」と題して、第1回目でレシピを教わった美食倶楽部の他谷昌子さんにお越しいただき、「へしこ」の栄養学的な側面からのお話や、発酵食の効能などについて、お話しいただきました。

「へしこ」は塩分濃度が気になる食べ物ですが、「へしこ」に限らず、味噌汁やお漬物など、一日に摂取する塩分量(女性:7~8g/日・男性:10g/日程度)などを自分で、大雑把にでも把握して調整する視点を持つなど、食を楽しむヒントも教えていただきました。

他谷さんのお話の後、参加者の皆さんと一緒に、調理室へ移動して以下のものを作りました。

1.へしこのピザ

2.へしこの焼き飯

3.へしこのオリーブオイル漬け

ピザ生地は、朽木住民福祉協議会の海老澤さんの手作りで、ピザは当然のことながら、生地が抜群の美味しさ!参加者にも大好評でした。

「へしこ」の周りについてる糠(ぬか)にも、色んな栄養がしみ込んでおり、これを炒めるだけでもふりかけ風の調味料に!素晴しい!冷めてもおいしいチャーハンの出来上がり!

オイル漬けは、シンプルですが、「へしこ」の可能性を随分と押し広げてくれる調味料で、一家にひとつあってもいいかも!

なんと、今回来ていただいた東京大学の学生でもあるLANAさんが、その調理風景を映像化して、youtubeにアップしてくださったので、こちらも、ぜひ、ご覧ください!

へしこピザを作ろう

へしこチャーハンを作ろう!

今回参加者の皆さんといっしょに作った「チャーハン」や「ピザ」など、調理方法によって塩分バランスを整えたり、「へしこ」が苦手な方も、みじん切りにしたものをオイル漬けするなどして、「へしこ」自体を調味料として活用するなど、発酵食を生活に取り入れ、腸内環境を整えることの大切さを学ぶ機会にもなりました。

その後は、みんなで試食タイム!

その他、かぶらのお漬物や麹漬けなど、「発酵」にちなんだ差し入れもご馳走になりながら、今回の試食で使った【作り手の違う3種類の「へしこ」の食べ比べ】も行いました。

最後に、子どもたちが自由に遊ぶ中、みんなで今日の感想を言い合いながら、団欒しました。以下、参加者の皆さんの感想(一部抜粋)です。

=========================

・「へしこ」の料理方法だけでなく、乳酸菌のことなどお話が聞けてとても良かった

・色々な年代の方と一緒に「へしこ」を交えて話が出来たのが、とても楽しかったです

・「へしこ」のイメージが変わりました。家でもぜひ、取り入れたいです

・託児があってとてもありがたかったです

・最後に、色んな年代で集まれる場がもっとあった方がいいという話がありましたが、うちは移住してきたので、そういう場があると高島の文化も知れるし、交流ができるし、いいなと思いました

・知識が増えるのもうれしいですが、人とのつながりが一番嬉しかったです

・子どもたちにも食べさせようと思いました

=========================

人をつなぐ食文化を掘り下げていくと、地域の歴史や産業など、色んなものが見えてきます。今回の他谷さんのお話の中に、「へしこの骨から出汁をとってお料理ができる」という話題もあり、糠(ぬか)も、身も骨も余すことなく、使い尽くすという知恵も、子どもたちに伝えていきたいものなのかも知れないなぁと思いました。

次回は、2月28日(日)に開催予定です。

これまで試食してきた「へしこ」のお料理を、色んな人に食べてもらいたい。今回参加してくださった方も、前回参加して下さった方も、まだ参加したことのない方も、みんなで「へしこ」を色んな調理方法で食べながら、いっしょに楽しい時間を過ごしましょう!

案内は、こちらをご覧ください。

皆さまのご参加お待ちしております!

報告:たかしま市民協働交流センター 原田

平成27年度 たかしま・未来・円卓会議 たかしま森林資源活用プロジェクト③開催報告

2016年01月22日

平成27年度 たかしま・未来・円卓会義

たかしま森林資源活用プロジェクト③

第3回勉強会

①栃の巨木を守る活動紹介と②ポータルサイトの提案

を開催しました。

たかしま市民協働交流センターでは、平成25年度より、

さまざまな主体が協働で課題解決に取り組むまちづくりを目指し、

「たかしま・未来・円卓会議」を開催しています。

これまでの円卓会議の報告はこちら。

今年度は、【朽木地域】という地縁型の円卓会議と

この【森林資源活用】というテーマ型の二つに絞って、

円卓会議をすすめています。

今回、森林資源活用プロジェクトの第3回として、

これまでの勉強会の流れから、①巨木と水源の郷をまもる会による

【栃の巨木を守る活動とコミュニティビジネスの可能性】と、

②高島市企画調整課 移住定住コンシェルジュによる

【高島市の移住・定住支援とポータルサイトの提案】をお聞きしました。

ブログでは、詳細を割愛しますが、

まずはじめに、巨木と水源の郷をまもる会 代表の小松明美さんに、

その活動紹介と合わせて、コミュニティビジネスの可能性について

話していただきました。

◆巨木と水源の郷をまもる会について

・栃の巨木を伐採する業者から、山主とその山里の暮らしをまもるために始まった活動。平成20年設立。栃の木を活かした暮らしから、山との関わりが薄れてきたことで起こった複雑な社会背景をふまえた上で、ただ単なる自然保護の活動ではなく、地域の宝探しと地域再生に向けた取組みとして活動してくことが目的となっている。会員は90名程度。

<主な活動内容>

1)栃の巨木調査活動・・・トチノキ等の巨樹、巨木林の分布、生育状況などを記録

2)栃の木祭・・・栃の木を活かした地域産業の活発化

3)びわ湖源流の森づくり・・・栃の苗木づくり、植樹、見守り活動

4)トチノキ観察会・・・一般の方や各種団体に向けて実施

5)トチノキ発表会・・・調査活動や会の活動報告などを通じて、トチノキの魅力を発信

6)トチの実拾い・・・トチ餅の原材料の採取

7)巨樹・巨木の森整備事業・・・木の育成環境等の巡視、歩道整備など

◆ポイント

・トチの実が採取できるのは、8月下旬から9月中旬までの二週間前後の間で、

ピークは9月5日前後。

・トチの実は何年でも保存できるので、非常食としても活用されていた。

・余呉や岐阜県など、鹿害が尐ないところは、比較的、トチの実がよく採れる。

・乾燥した状態で800円/㎏が相場。年間通して採れる訳ではないので、

それで生計を立てられるビジネスにはならないが、ビジネスチャンスにはなる。

・栃の葉や実から染色も出来るし、栃の木は捨てるところがない。

⇓

ただ、現状、トチの実を販売するには、様々な課題もあるが

可能性も見出せそうだと感じることができました。

続いて、高島市企画調整課 移住定住コンシェルジュ 山川 貴正さんから

高島市の移住・定住支援の紹介とポータルサイトの提案を

していただきました。

◆高島市の移住・定住支援とポータルサイトの提案

・山川さんは、2010年、高島にUターン。それまでは京都を中心に、

IT関係の企業で約30年勤務。高島市で移住定住コンシェルジュとして、

今年の4月より活動している。

若者定住促進という観点から、まずは「仕事がないといけない」という想いにいたり、

市内で色々と活動されているビジネスを少しでも応援することで、雇用につながったり、

コミュニティ・ビジネスが立ち上がれば良いと考えている。

<若者定住促進条例>(平成20年6月より施行)

→今年で7年目(移住定住相談員を設置)

→重点事業は住宅確保、就労支援、子育て支援など

→定住相談窓口では、地元の丌動産業者との連携した住宅確保の支援、

就労支援という点では、市内の企業へのヒアリングをした上での情報提供等を実施。

またHPやfacebook等での情報発信も継続的に行っている。

→空き家の掘り起こしのため、平成25年度より空き家相談会を実施。

→たかしま若者定住職業相談コーナーの設置も申請中。

<空き家紹介システム>

→市内の不動産を扱っておられる協力事業者(9社)を通じて、

最終的には契約してもらう形なので、空き家が見つかっても、

協力事業者がその物件を取り扱っても良いというものでないと、

新規移住者に情報として提供出来ない仕組みになっている。

上記の取組み紹介と合わせて、ITの仕事をしていたこともあり、

HPの作成等なら協力出来るということで、HPのラフ案を作ってきてくださった。

<ポータルサイトの提案>

→高島市HPや高島で暮らそうHP、たかしま市民協働交流センターHP、

市内の各団体サイトにリンクを張ってもらい、ポータルサイトにアクセスを呼び込み、

そこからPJメンバーサイトに誘導するという仕組み。

→現状、PJメンバーのサイト単体では集客力が弱いという課題がみえている。

こういうサイトで情報をどんどん発信していくと、認知されていく。

今後は薪や炭を販売するECサイトなども併設すると良い。

→この会議を始めた当初から、どこも情報発信に苦労しているという話だった。

まずは、このサイトに情報を載せていくというスタンスで始めると良いのではないか。

その後の、意見交換では「移住希望の若者のニーズにあった支援策が

出来ているのか」、「移住を進める場合、集落のニーズもしっかりと把握しないと

いけない」、「空き家を貸さない理由、空き家が出てこない理由」などが共有されました。

こうして勉強会を重ねていく中で、実際に必要な技術と

無理なく動ける事業が見えてきました。

報告は、原田でした。

====================

◆次回の日程

平成27年度 たかしま・未来・円卓会議

たかしま森林資源活用プロジェクト④

くつきの森の取組みとこれからと

くつき木の駅プロジェクトの取組み

2月1日(月) 13:30~16:00

詳細案内はこちら。

平成27年度 たかしま・未来・円卓会議―たかしま森林資源活用プロジェクト④―

2016年01月22日

平成27年度

たかしま・未来・円卓会議

たかしま森林資源活用プロジェクト

第4回勉強会:

① くつきの森施設見学

② くつきの森の取組みとこれから(仮)

③ くつき木の駅プロジェクトの取組み

とき:2月1日(月)13:30~16:00

場所:森林公園くつきの森 自然研修センター

〒520-1451 滋賀県高島市朽木麻生443

森林公園くつきの森 やまね館内

TEL.0740-38-8099 FAX.0740-38-8012

定員:15名程度

施設見学:① くつきの森施設見学

話題提供:② くつきの森の取組みとこれから(仮)

NPO法人麻生里山センター 副理事長 若 林 譲 氏

③ くつき木の駅プロジェクトの取組み

くつき木の駅実行委員会 委員長 小林 二郎氏

事務局 三田村 勝氏

※話題提供(各30 分ずつを予定)のあと、質疑応答及び意見交換の時間とします。

主催:たかしま市民協働交流センター

〒520-1622 高島市今津町中沼1-4-1

TEL:0740-20-5758 FAX:0740-20-5757

協力:滋賀県 琵琶湖環境科学研究センター

大学共同利用期間法人 総合地球環境学研究所

Posted by たかしま市民協働交流センター at

11:23

│たかしま・未来・円卓会議

【報告】12月13日、朽木で、ずっと伝えていきたいものってなんだろう~おいしいものと対話で見つけよう~

2016年01月21日

今回、朽木地域でずっと伝えていきたいものや大切にしているものについて、参加者同士で対話し、お互いに気づいたり、考えたりする機会を持ちたいと、「朽木で、ずっと伝えていきたいものってなんだろう?~おいしいものと対話で見つけよう~」を開催しました。

開催案内のページです。

開催 2015年12月13日(日)14:00~16:00

場所 朽木保健センター

たかしま市民協働交流センターでは、朽木住民福祉協議会のみなさんと一緒に、朽木地域の方々と地域の未来や課題、一人ひとりができることなどを話し合う機会を作るために「朽木のみんなと円卓会議」を進めています。昨年の夏には朽木の若者とともに話す機会を持ちました。

報告は、下記のリンクからご覧いただけます。

「第1回 若者の朽木が好きから始まる」

「第2回 若者の朽木が気になるから考えよう」

開催して感じたことは、もっと話しやすい場づくりが必要だということでした。

「朽木のみんなと円卓会議」に取り組むメンバーで「哲学対話」という対話の場を経験し、今年度の後半は安心してコミュニケーションできる場づくりをすることにしました。

報告「哲学対話ってなんだろう」

地域の課題をテーマにすることからではなく、参加者が地域で関心を持っておられることについて対話する中から、お互いが考えている地域の課題や大切にしたいことなどに気づく機会を持ちたいと思いました。

身近に関心を持っておられることとして、「へしこ」を材料にして開催することにしました。

「へしこ」です。食べたことありますか?

まずは、「へしこ」の作り方やご家庭でどんな食べ方しているのか、参加者同士で情報交換をしました。

参加者の中で、ご自身でへしこを漬けておられる方がおられ、お家での漬け方をお聞きしました。

塩漬けされた鯖を購入して、米ぬか、タカノツメ、醤油、みりんで漬けるそうです。

塩漬けした鯖20本に、八升の米ぬか、1.8Lの醤油、みりん1本、タカノツメ一袋を入れて漬けます。鯖を開いて腹側を上にして糠をまぶしながら漬け、昨年の古いぬかを上に乗せて、重石を乗せて約1年漬けるそうです。

1年が経過したら、1段ずつ取り出すそうです。自分家で食べたり、ご近所、知人友人にあげたりするのも楽しいそうです。

4年前に漬けたものもあるそうですが、味もいいそうですよ。

みりんを入れたり、お醤油入れたりするのは、それぞれの家庭で異なるそうで、家によって味が違うそうです。

お話聞いて、家でも漬けてみようかなと言う方もおられました。

長期保存できる優れた保存食ですね。

へしこは、塩辛くて食べ難いという方もおられますが、お隣の福井県では「へしこの学校」を開校して、へしこの魅力を発信されてます。発酵によって、たんぱく質が分解されてアミノ酸が増え、旨味も増えるし、血圧を下げる効果もあるそうです。

そんなお話もしながら、後半は調理と試食をしました。

美食倶楽部の他谷さんからお聞きした、「カブとへしこのパスタ」「へしこのヴァーニャカウダーソース」についてご紹介。

お料理上手な男性に、みなさん感心!の場面もありました。

カブとへしこのパスタです。

オリーブオイルとへしこを炒め、塩加減はへしこに付いている糠を入れて、とってもおいしくなりました!

へしこのヴァーニャカウダソースです。生野菜に付けて食べると、コクがあり、こちらも好評でした。

へしこの刺身をお酢で食べました。前日からお酒に漬けて、塩分を抜いて食べるお家もあるそうです。

みんなで試食です。

へしこ料理の感想から、家庭で保存食として漬けられている麹漬けやお漬物の話なども聞くことができました。

今回、新しいへしこ料理を知り、みなさんへしこのイメージが変わったと言っておられました。クリスマスやお正月に、家族や友人にも出したいと言われてました。

身近にあるへしこですが、実はその魅力を再発見していただく機会になったようで、とってもうれしい感想でした。

身近にあるものって、当たり前になっているとなかなかその魅力が見え難くなっていることもあります。そんな身近なものの魅力に気づいて、大切にしたい、人に伝えたいと思っていただき、家族や友人との話題になるとうれしいですね。

当日の配布資料です。

画像をクリックすると大きくなります。

次回は、1月31日(日)に開催予定です。

案内は、こちらをご覧ください。

ご参加お待ちしております。

報告:たかしま市民協働交流センター 坂下

開催案内のページです。

開催 2015年12月13日(日)14:00~16:00

場所 朽木保健センター

たかしま市民協働交流センターでは、朽木住民福祉協議会のみなさんと一緒に、朽木地域の方々と地域の未来や課題、一人ひとりができることなどを話し合う機会を作るために「朽木のみんなと円卓会議」を進めています。昨年の夏には朽木の若者とともに話す機会を持ちました。

報告は、下記のリンクからご覧いただけます。

「第1回 若者の朽木が好きから始まる」

「第2回 若者の朽木が気になるから考えよう」

開催して感じたことは、もっと話しやすい場づくりが必要だということでした。

「朽木のみんなと円卓会議」に取り組むメンバーで「哲学対話」という対話の場を経験し、今年度の後半は安心してコミュニケーションできる場づくりをすることにしました。

報告「哲学対話ってなんだろう」

地域の課題をテーマにすることからではなく、参加者が地域で関心を持っておられることについて対話する中から、お互いが考えている地域の課題や大切にしたいことなどに気づく機会を持ちたいと思いました。

身近に関心を持っておられることとして、「へしこ」を材料にして開催することにしました。

「へしこ」です。食べたことありますか?

まずは、「へしこ」の作り方やご家庭でどんな食べ方しているのか、参加者同士で情報交換をしました。

参加者の中で、ご自身でへしこを漬けておられる方がおられ、お家での漬け方をお聞きしました。

塩漬けされた鯖を購入して、米ぬか、タカノツメ、醤油、みりんで漬けるそうです。

塩漬けした鯖20本に、八升の米ぬか、1.8Lの醤油、みりん1本、タカノツメ一袋を入れて漬けます。鯖を開いて腹側を上にして糠をまぶしながら漬け、昨年の古いぬかを上に乗せて、重石を乗せて約1年漬けるそうです。

1年が経過したら、1段ずつ取り出すそうです。自分家で食べたり、ご近所、知人友人にあげたりするのも楽しいそうです。

4年前に漬けたものもあるそうですが、味もいいそうですよ。

みりんを入れたり、お醤油入れたりするのは、それぞれの家庭で異なるそうで、家によって味が違うそうです。

お話聞いて、家でも漬けてみようかなと言う方もおられました。

長期保存できる優れた保存食ですね。

へしこは、塩辛くて食べ難いという方もおられますが、お隣の福井県では「へしこの学校」を開校して、へしこの魅力を発信されてます。発酵によって、たんぱく質が分解されてアミノ酸が増え、旨味も増えるし、血圧を下げる効果もあるそうです。

そんなお話もしながら、後半は調理と試食をしました。

美食倶楽部の他谷さんからお聞きした、「カブとへしこのパスタ」「へしこのヴァーニャカウダーソース」についてご紹介。

お料理上手な男性に、みなさん感心!の場面もありました。

カブとへしこのパスタです。

オリーブオイルとへしこを炒め、塩加減はへしこに付いている糠を入れて、とってもおいしくなりました!

へしこのヴァーニャカウダソースです。生野菜に付けて食べると、コクがあり、こちらも好評でした。

へしこの刺身をお酢で食べました。前日からお酒に漬けて、塩分を抜いて食べるお家もあるそうです。

みんなで試食です。

へしこ料理の感想から、家庭で保存食として漬けられている麹漬けやお漬物の話なども聞くことができました。

今回、新しいへしこ料理を知り、みなさんへしこのイメージが変わったと言っておられました。クリスマスやお正月に、家族や友人にも出したいと言われてました。

身近にあるへしこですが、実はその魅力を再発見していただく機会になったようで、とってもうれしい感想でした。

身近にあるものって、当たり前になっているとなかなかその魅力が見え難くなっていることもあります。そんな身近なものの魅力に気づいて、大切にしたい、人に伝えたいと思っていただき、家族や友人との話題になるとうれしいですね。

当日の配布資料です。

画像をクリックすると大きくなります。

次回は、1月31日(日)に開催予定です。

案内は、こちらをご覧ください。

ご参加お待ちしております。

報告:たかしま市民協働交流センター 坂下

【1/31(日)】1月の朽木で、ずっと伝えていきたいものってなんだろう~おいしいものと対話で見つけよう~

2016年01月21日

1月の朽木で、ずっと伝えていきたいものってなんだろう

~おいしいものと対話で見つけよう~

~おいしいものと対話で見つけよう~

朽木に住む人、朽木が好きな人、みんなで、朽木について

子どもたちや孫たちに伝えていきたいものやことを探します。

朽木のおいしいものと対話の中から、何が見えてくるかな。

お気軽にご参加ください。

12月は、「へしこ」の作り方を聞いて、パスタやヴァーニャカウダソースなど「へしこ」の新しい食べ方を知る機会になりました。

12月の様子をご覧ください。

1月は、発酵食である「へしこ」の栄養についてお聞きして、朽木の家庭の「我が家のへしこ料理」をみんなで作って、試食します。

2月は、へしこや朽木の発酵保存食を使ったメニューをみんなで考えたいと思っています。

ご参加お待ちしております。

日時 1月31日(日)13:30~16:00

場所 朽木保健センター(高島市朽木市場709)

※朽木診療所のすぐ側です。

参加費 500円

定員 20名

★当日「我が家のへしこ料理」をご紹介いただく方は、12:45から準備ができますので、少しお早めにお越しください。20人程度が少し試食できる材料をお持ちください。材料費については、当日精算いたしますので、レシートなどある場合はご持参ください。調理はみんなで教えていただきながら作ります。

★へしこは主催者で2本用意しますので、ご準備いただく必要はありません。

申込方法

1月27日(水)までに、たかしま市民協働交流センターへ、お名前、ご連絡先、ご所属をご連絡ください。

その他

食物アレルギーのある方は事前にご連絡ください。

託児希望の方は、1月25日(月)までにご連絡ください。

申込・問い合わせ先

たかしま市民協働交流センター

〒520-1622 高島市今津中沼1-4-1

今津東コミュニティセンター内

TEL 0740-20-5758

FAX 0740-20-5757

E-mail webmaster@tkkc.takashima-shiga.jp

HP http://tkkc.takashima-shiga.jp/

Posted by たかしま市民協働交流センター at

16:52

│たかしま・未来・円卓会議

【12/13(日)】朽木で、ずっと伝えていきたいものってなんだろう?~おいしいもとの対話で見つけよう~

2015年12月02日

朽木で、ずっと伝えていきたいものってなんだろう?

~おいしいものと対話で見つけよう~

~おいしいものと対話で見つけよう~

画像をクリックすると大きくなります。

朽木に住む人、朽木が好きな人、みんなで、朽木について

子どもたちや孫たちに伝えていきたいものやことを探します。

朽木のおいしいものと対話の中から、何が見えてくるかな。

お気軽にご参加ください。

今回のおいしいものは、「へしこ」です。

・「へしこ」の作り方を聞いてみよう。

・おいしい「へしこ」メニューを作ってみよう。

試食して、朽木の伝えていきたいものやことを話します。

日時 2015年12月13日(日)14:00~16:00

場所 朽木保健センター(高島市朽木市場709)

※朽木診療所のすぐ側です。

参加費 500円

定員 20名

申込方法

12月7日(月)までに、たかしま市民協働交流センターへ、お名前、ご連絡先、ご所属をご連絡ください。

その他

食物アレルギーのある方は事前にご連絡ください。

託児希望の方は、12月4日(金)までにご連絡ください。

申込・問い合わせ先

たかしま市民協働交流センター

〒520-1622 高島市今津中沼1-4-1

今津東コミュニティセンター内

TEL 0740-20-5758

FAX 0740-20-5757

E-mail webmaster@tkkc.takashima-shiga.jp

HP http://tkkc.takashima-shiga.jp/

平成27年度 たかしま・未来・円卓会議 たかしま森林資源活用プロジェクト②開催報告

2015年11月24日

平成27年度 たかしま・未来・円卓会義

たかしま森林資源活用プロジェクト②

第2回勉強会

栗本林業の取組みからみえてくる山のこと、森のこと

を開催しました。

たかしま市民協働交流センターでは、平成25年度より、

さまざまな主体が協働で課題解決に取り組むまちづくりを目指し、

「たかしま・未来・円卓会議」を開催しています。

これまでの円卓会議の報告はこちら。

今年度は、【朽木地域】という地縁型の円卓会議と

この【森林資源活用】というテーマ型の二つに絞って、

円卓会議をすすめています。

そして、今年度の【森林資源活用】というテーマ型円卓会議の

目標や実施体制は以下となります。

<平成27年度 目標(案)>

① ステークホルダー同士の意識共有のための勉強会の開催

② 協議会(組織)の立ち上げ

↓

・供給側(NPOや事業者、山主など)の連携と情報集約

・需要側(里山体験参加者や薪の利用者、利用施設など)の情報集約

<実施におけるポイント>

・薪利用状況調査など、琵琶湖環境科学研究センターの調査業務との連携

・供給側(NPOや事業者、山主など)の連携と情報集約

・需要側(里山体験参加者や薪の利用者、利用施設など)の情報集約

・森林活用における持続可能な資源管理の検討

・高齢者や障がい者、ひきこもり等を含めた雇用創出の場の創造

<実施体制> ※順不同

NPO法人麻生里山センター

FEC自給圏ネットワーク(くつき木の駅プロジェクト)

近江通商株式会社

薪来歩(まきらいふ)

高島市社会福祉協議会

高島市森林水産課

滋賀県西部・南部森林整備事務所

など

※その他、協力者など随時追加予定

事務局

滋賀県琵琶湖環境科学研究センター

総合地球環境学研究所

たかしま市民協働交流センター

=============================

そして、今回の第2回目となる【たかしま森林資源活用プロジェクト】の勉強会

【栗本林業の取組みからみえてくる山のこと、森のこと】では

前回の話題から、「もりいえ」等の取組みに深く関わっておられる高島市内の林業家、

栗本 慶一さんにお話を伺ってきました。

今回、日程がなかなか合わず、少数の参加者ではありましたが

非常に内容の濃い、有意義な勉強会となりました。

ブログでは、詳細を割愛しますが、

栗本さんが立上げ等に関わっておられる「巨木と水源の郷をまもる会」や

「針畑郷地域協議会」など、市民活動のお話からはじまり、

林業家としての栗本さんの哲学や生き様のようなことまで

こちらの質問や疑問に対し、ユーモアを交えながら、とても丁寧にお話ししてくださいました。

「針畑」という山里での、林業を軸にした暮らしの歴史や変遷、

林業という仕事そのものを、見つめ直さなければいけなくなったある事件など

どのお話にも、深い含蓄があり、世間一般的には、悲観的に語られることの多い

林業という仕事の可能性と、木材価格だけでは決して図ることのできない、

その仕事の価値の一端を学べたのではないかと思います。

前回の勉強会では、「林業で生計を立てることの難しさ」を

一般的な視点から学びましたが、今回、そんな話を覆す林業家さんのお話を聞いて

とてもポジティブで、前向きな気持ちになりました。

ここでは、まず市民活動という視点から、

・高齢化していっても地域が元気でいようと思うと、外から人が来ないといけない。

・一人ではどうすることもできない。大学や環境団体など外の人の力がとても大事。

→観光や移住促進が重要。

→他団体や大学など、様々な組織との協働が推進力となる。

また、林業やコミュニティ・ビジネスという視点からは、

・木の価値は自分たちで作っていかなけらばいけない。

→流通の透明性、顔の見える関係性、そして、

その土地の歴史や風土に根ざしたストーリーが価値になる。

ということが、おおきなポイントだったように思います。

その他にもたくさんのことを教えていただきましたが、

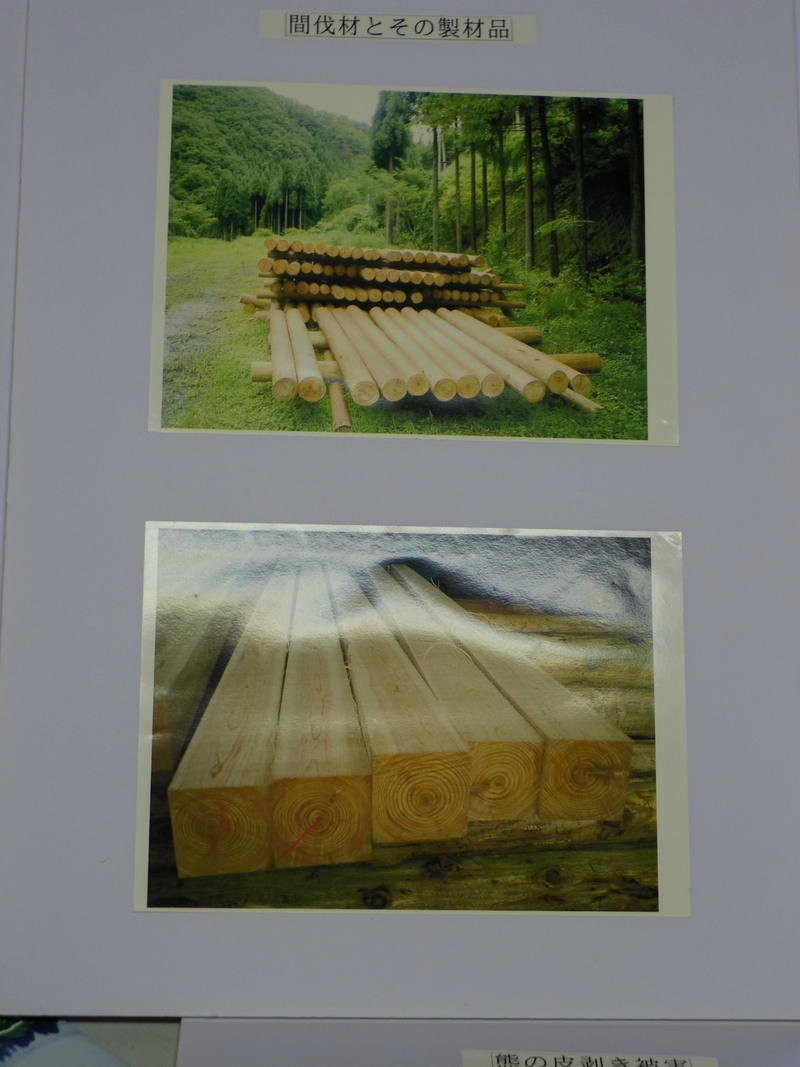

間伐材であっても、適切な状態で、ちゃんと製材してやれば製品として、

十分に価値のある材になることや、これまでゴミとして廃棄していた材であっても

視点を変えれば、すべて価値ある材になることなど、

一般論を、軽く一蹴するような内容と説得力のあるお話ばかりでした。

報告は、原田でした。

====================

◆次回の日程

平成27年度 たかしま・未来・円卓会議

たかしま森林資源活用プロジェクト③

①栃の巨木を守る活動紹介と②ポータルサイトの提案

12月14日(月) 19:00~21:00

詳細案内はこちら。